○春日・大野城・那珂川消防組合火災予防違反処理要綱

平成15年5月12日

告示第12号

春日・大野城・那珂川消防組合火災予防違反処理要綱(平成13年4月1日告示第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合火災予防違反処理規程(平成15年告示第11号。以下「規程」という。)第38条の規定に基づき、違反処理の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平28告示2・令6告示6・一部改正)

(指定査察員の責務)

第2条 春日・大野城・那珂川消防組合火災予防査察等に関する規程(平成13年告示第8号。以下「査察規程」という。)第3条に規定する指定査察員は、次に掲げる違反処理業務の適正な執行に努めなければならないものとする。

(1) 違反の調査に関すること。

(2) 改修計画書等の提出指導及び追跡確認に関すること。

(3) 違反処理への移行時期の管理に関すること。

(4) 違反処理に係る違反内容の精査に関すること。

(5) 代執行及び略式の代執行の手続並びに事務処理に関すること。

(6) 違反処理業務に係る情報の収集、資料の作成、整備に関すること。

(7) 各種報告に関すること。

(8) その他違反処理業務に関し必要なこと。

(平28告示2・一部改正)

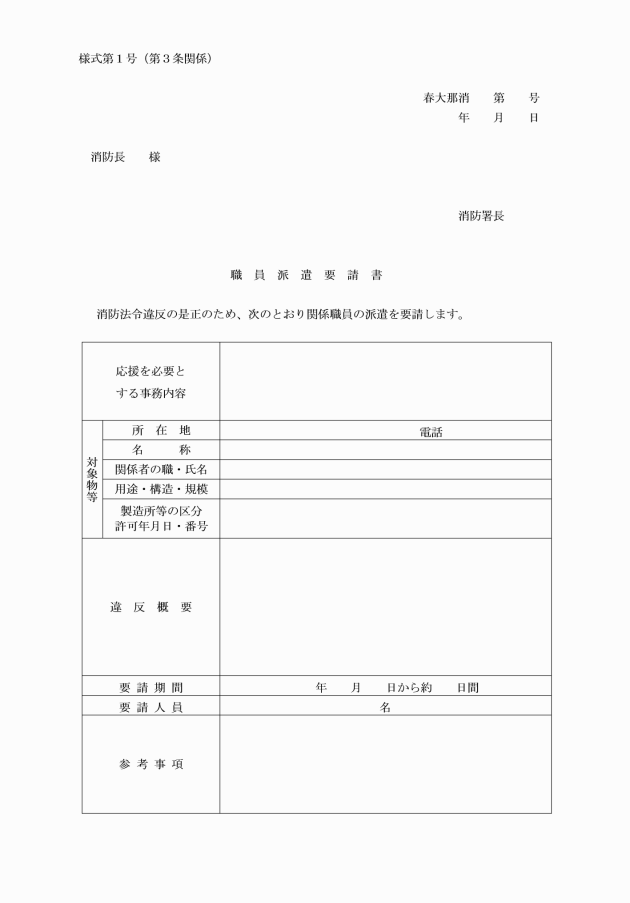

2 緊急を要する場合は、口頭で要請することができることとし、事後速やかに所定の手続をとるものとする。

(平25訓令5・平28告示2・一部改正)

(1) 査察規程第12条第1項に規定する査察結果通知票若しくは同条第2項に規定する査察結果通知書又は査察規程第24条に規定する勧告書(以下「通知書等」という。)に示した期限までに、指摘した違反の改善結果又は改善計画の報告がない場合で査察規程第24条の2に規定する改善指導に応じない等具体的な改善意思が認められないとき。

(2) 指摘した違反の改善結果が報告された場合であっても、当該違反の改善が未了若しくは不十分であるとき。

(3) 指摘した違反の改善計画が報告された場合であっても、当該報告に定める改善予定日までに当該違反の改善が完了する見込みがないとき。

(4) 指摘した違反が、直ちに処理基準に示す措置をとる必要があると認める場合で、査察等の終了時までに是正されないとき。

(5) 同種の違反を繰返すなど悪質と認められる場合で、当該違反が査察等の終了時までに是正されないとき。

2 複数の違反が存する防火対象物、製造所等又は特定事業所等(以下「対象物等」という。)において、一部の違反について処理基準に示す措置をとる場合にあっては、他の違反についても、併せて行うことができるものとする。

(平25訓令5・平28告示2・一部改正)

(違反処理の留保)

第5条 規程第9条第3項に規定する違反処理を留保することができる合理的な理由は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画に基づく諸工事が具体化し、建物の移転又は改築が予定されている場合で違反の程度と比較衡量して違反処理を留保することが妥当と判断できること。

(2) 老朽等による建物の取壊し、及び跡地利用が具体化している場合で、違反の程度と比較衡量して違反処理を留保することが妥当と判断できること。

(3) 対象物等における所有権等の権利関係について係争中であり、違反処理の名宛人が特定できない場合で違反の程度と比較衡量して違反処理を留保することが妥当と判断できること。

(4) その他消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が、社会通念上妥当と判断できる事由があること。

2 違反処理を留保した場合は、違反内容の危険性に応じた代替措置又は防火又は防災管理上の安全措置を講じさせるとともに、その事実を記録しておくものとする。

(平25訓令5・平28告示2・令6告示6・一部改正)

(違反の調査及び報告)

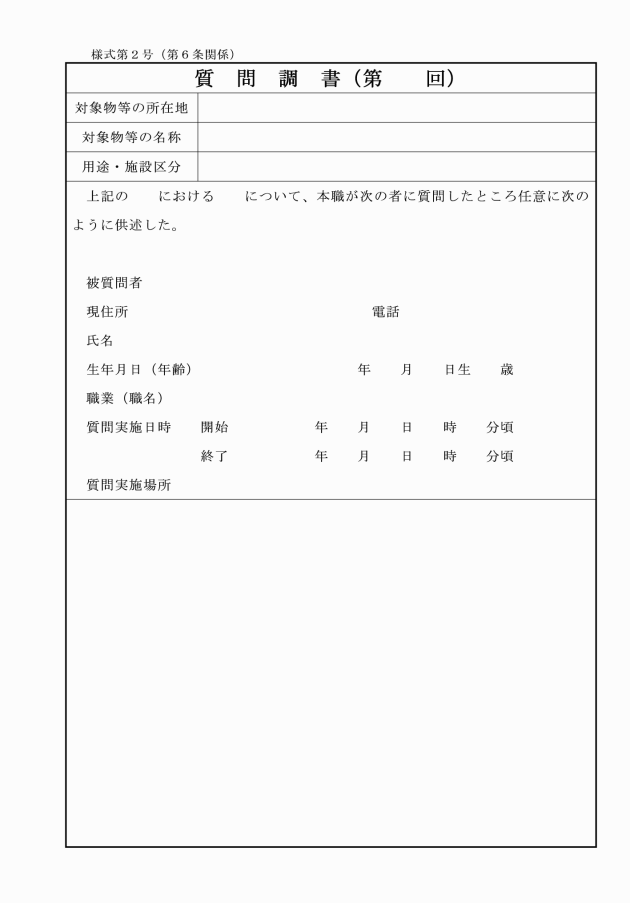

第6条 規程第10条第1項の規定に基づく調査は、違反が処理基準の警告の措置をとるべきものに該当する場合にあっては、査察等により把握している違反に関する事実関係に不足があるときに行うものとし、それ以外については、原則として調査を行うものとする。

3 違反調査にあたっては、次の事項に留意して実施すること。

(1) 適正かつ公平な調査を旨とし厳正な態度で臨むこと。

(2) 関係者等の民事上の紛争には関与しないこと。

(3) 対象物等の用途、構造、規模、収容人員等、増改築又は用途変更等の時期の確認は、特に正確に行うこと。

(4) 違反を行った者の特定を確実に行うこと。

(5) 資料の収集にあたっては、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条又は第16条の5に基づく、資料提出命令、報告徴収等の権限を有効に活用すること。

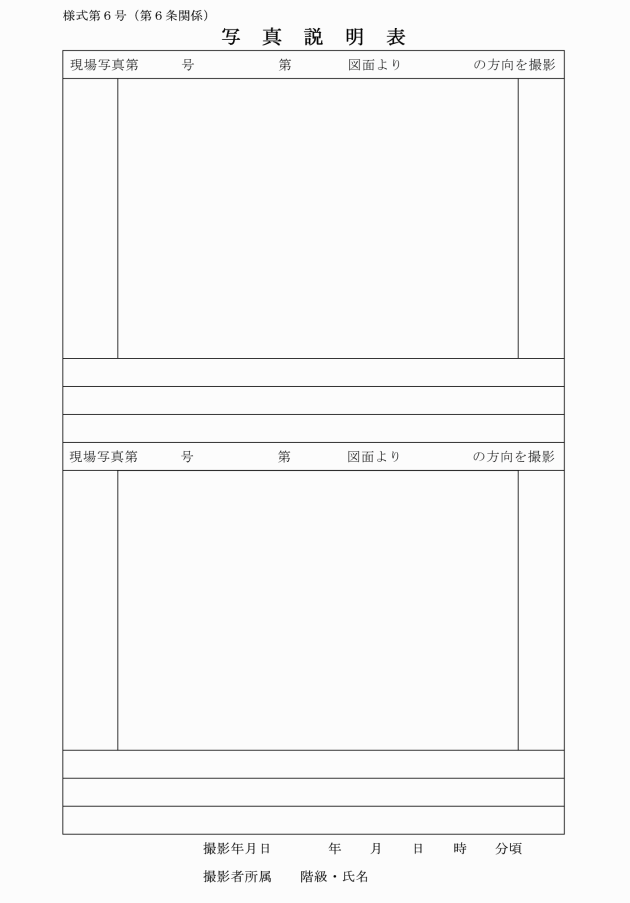

(6) 違反事実の証拠保全のため、写真を積極的に活用すること。

(7) 必要に応じ法第35条の13の規定に基づく関係機関への照会及び協力を求めること。

(8) 違反者又は目撃者等の参考人に対する質問調書を作成する場合は、早期に行うこと。

(9) 告発に係る違反調査は、刑法(明治40年法律第45号)総則の適用を考慮して行うこと。

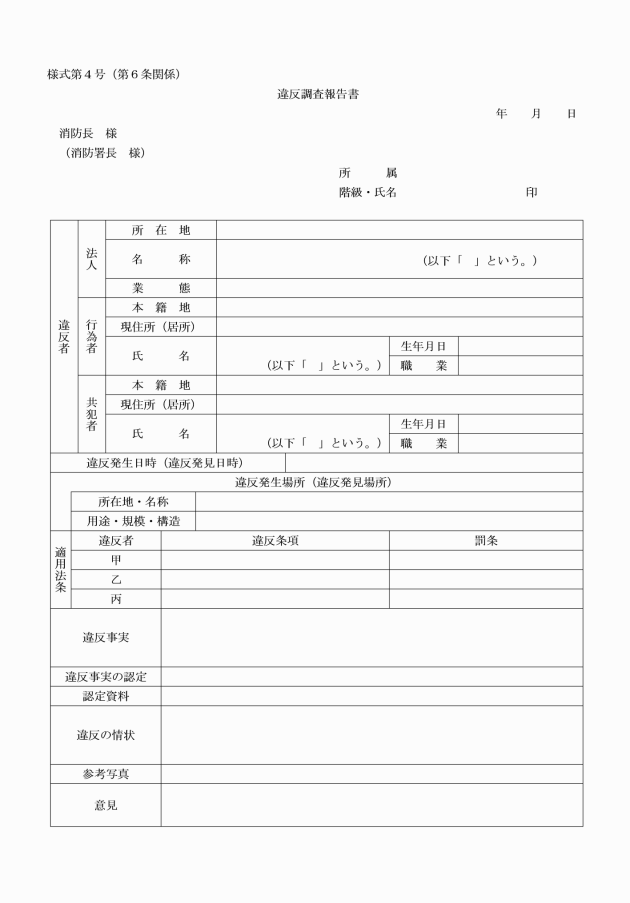

(1) 許可及び特例認定の取消し、法第13条の24の規定に基づく命令(以下「解任命令」という。)、告発又は代執行に該当する事案については、様式第4号によること。

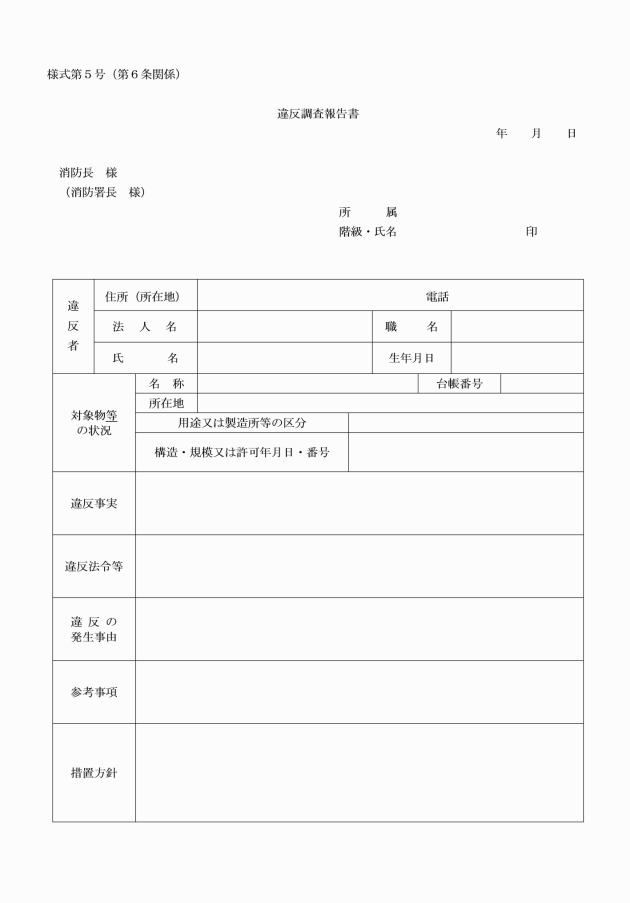

(2) 警告、命令(解任命令を除く。)、過料事件の通知又は免状返納命令要請措置等に該当する事案については、様式第5号によること。

5 違反調査報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 春日・大野城・那珂川消防組合火災予防査察等に関する事務処理要綱(平成15年告示第14号)に定める通知書等の写し

(2) 質問調書(作成した場合に限る。)

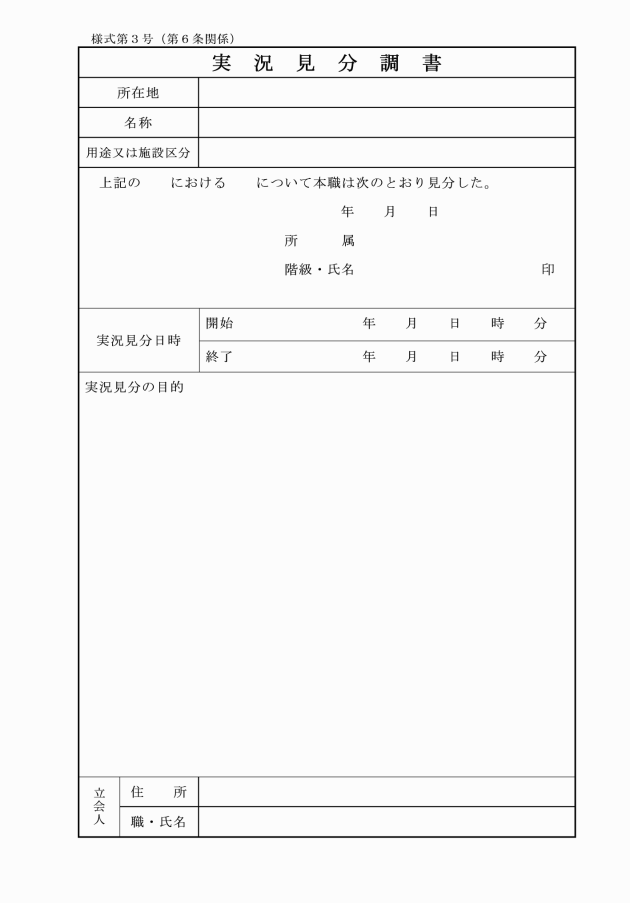

(3) 実況見分調書(作成した場合に限る。)

(4) 写真説明表(様式第6号)(作成した場合に限る。)

(5) 違反処理関係書類(作成した場合に限る。)

6 違反調査のために、関係者に任意で出頭を要請する場合は、必要に応じ、任意出頭要請書(様式第7号)によるものとする。

7 規程第10条第3項に規定する報告は、当該違反の調査結果を送付することにより行うものとする。

(平25訓令5・平28告示2・令6告示6・一部改正)

(違反処理状況の管理及び関係書類の整備)

第7条 規程第11条に規定する違反対象物台帳は、予防業務管理システムにより作成することとし、違反処理の経過については、違反対象物台帳に記録し、管理するものとする。

2 前項によるほか、違反処理の過程において生ずる書類等は、違反対象物台帳ごとに編冊し、管理するものとする。

(令6告示6・一部改正)

(警告)

第8条 規程第12条第3項に規定する警告書の使用区分は、次によるものとする。

(1) 処理基準に示す命令の前提として行う警告の場合 規程様式第1号

(履行状況の確認)

第9条 規程第13条第1項に規定する査察を行った場合、警告事項については、通知書等による通知を行わないものとする。

(聴聞の要領)

第10条 規程第15条に規定する聴聞の要領は、行政手続法(平成5年法律第88号)、春日・大野城・那珂川消防組合行政手続条例(平成13年条例第2号。以下「行政手続条例」という。)及び春日・大野城・那珂川消防組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成14年規則第2号。以下「聴聞等に関する規則」という。)によるものとする。

(平28告示2・一部改正)

(平25訓令5・平28告示2・平29告示6・一部改正)

(聴聞又は弁明の結果に基づく命令等の決定)

第12条 聴聞又は弁明に係る命令等の決定は、聴聞又は弁明の結果を十分参酌して行うものとする。

(平28告示2・一部改正)

(消防長又は署長が行う命令)

第13条 規程第17条第3項に規定する命令書の使用区分は、次によるものとする。

(1) 法第3条第1項に規定する命令を行う場合 規程様式第6号の2

(2) 法第5条第1項及び第5条の2第1項に規定する命令を行う場合 規程様式第4号の2

(3) 法第5条の3第1項に規定する命令を行う場合 規程様式第7号

(4) 法第13条の24に規定する命令を行う場合 規程様式第4号

(6) 命令違反に対する罰則が定められていない命令を行う場合 規程様式第6号

(平25訓令5・一部改正)

(平25訓令5・一部改正)

(平25訓令5・一部改正)

(1) 対象物等の管理権原が単一である場合は、当該対象物等の全ての出入口付近で、利用する者が容易に確認できる場所に設置すること。

(2) 当該対象物等の管理権原が複数である場合、命令を受けた管理権原者の管理する部分の出入口に標識を設置することとし、必要と認めるときは、当該対象物等の全ての出入口付近で、利用する者が容易に確認できる場所にも設置すること。

(3) 暴行若しくは脅迫により標識の設置を拒まれ若しくは妨げられた場合又は設置した標識を除去若しくは損壊された場合については、告訴又は告発等の必要な措置を講じること。

2 規程第21条第1項に規定する標識の設置以外の公示の方法は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及び春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規則(平成13年規則第1号)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び春日・大野城・那珂川消防組合危険物規制規則(平成13年規則第2号)に定めるところにより、次のとおりとする。

(1) 公報への登載

(2) 市役所、消防本部、消防署及び出張所(命令を受けた対象物が存する区域を管轄する出張所に限る。)の掲示場への公示書(様式第11号の2)の掲示

(3) 消防本部ホームページへの掲載

(平25訓令5・平30告示14・令6告示6・一部改正)

(催告)

第17条 規程第22条に規定する催告は、次に掲げる場合に必要に応じて行うものとする。

(1) 命令事項が履行されないとき。

(2) 命令事項に履行期限が定められているものにあっては、履行期限までに命令事項が履行される見込みがないとき、又は履行期限が経過したとき。

(平25訓令5・一部改正)

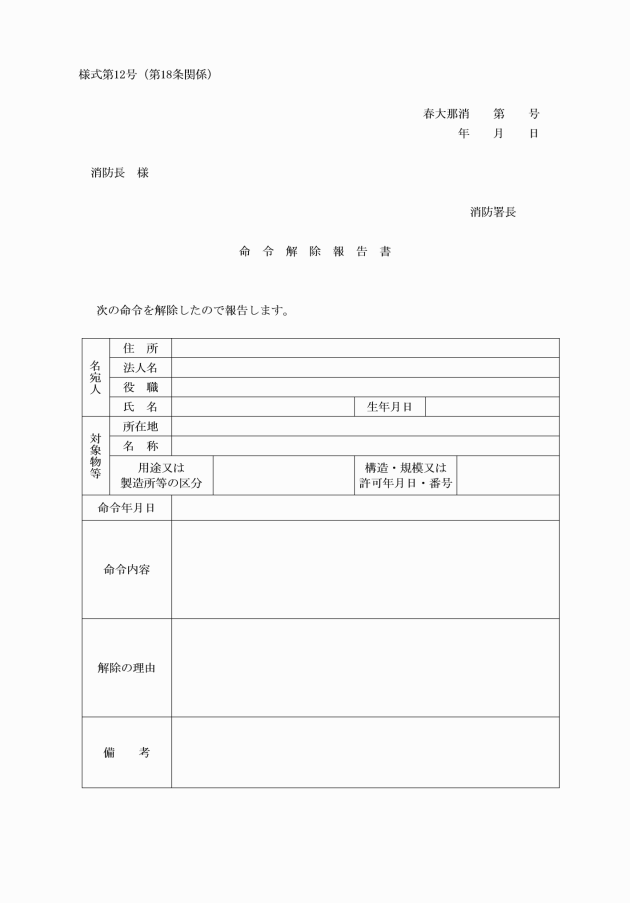

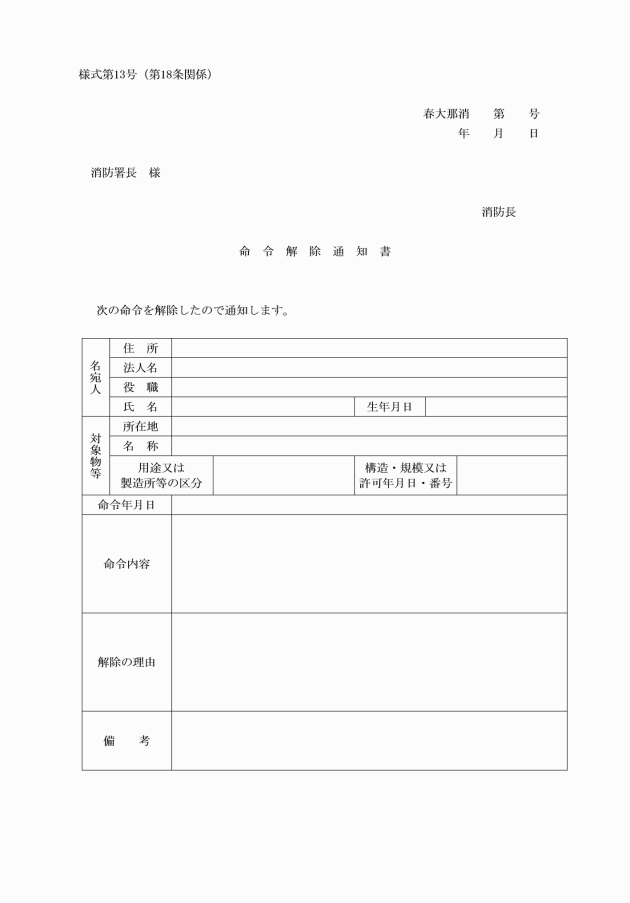

(命令の解除を要する事案と事務処理要領)

第18条 規程第23条第1項に規定する命令は、対象物等の使用の禁止、停止又は制限とする。

2 命令の解除は、命令の効力を継続させる公益上の必要性がなくなった場合に行うものとする。

(平25訓令5・一部改正)

2 許可取消書を交付したときは、速やかに許可書を返納させるとともに、危険物の除去その他必要な事項について確認するものとする。

(令6告示6・一部改正)

(特例認定の取消し)

第20条 規程第25条に規定する特例認定の取消しを行う場合は、当該措置の原因となる違反が是正された場合においても、当該措置の留保をしないものとする。

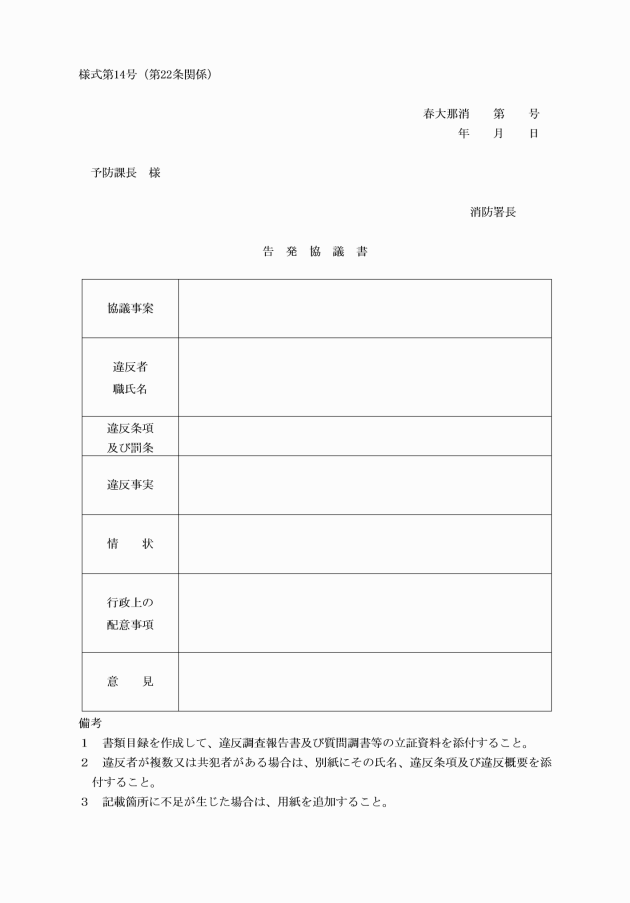

(告発の留保理由)

第21条 規程第26条第1項に規定する告発を留保する理由は、次に掲げるものとする。

(1) 違反事実の立証ができないこと。

(2) 違反者の特定ができないこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外で、消防長又は署長が告発を留保することが妥当であると認める事由が存すること。

(1) 違反調査報告書

(2) 通知書等

(3) 警告書及び命令書の写し

(4) 聴聞及び弁明に関する書類

(5) 危険物等収去書の写し

(6) 製造所等の許可書の写し、届出書等

(7) 防火対象物使用開始届出書及び消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

(8) 資料提出命令書及び報告徴収書の写し

(9) 質問調書

(10) 実況見分調書

(11) 図面及び写真

(12) 危険物取扱者免状又は消防設備士免状の写し

(13) 納品伝票等

(14) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(令6告示6・一部改正)

(過料事件の通知)

第23条 規程第29条第1項に規定する過料事件の通知を行う違反の要件は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第17条の2の3第4項に規定する届出を3か月以上怠っている場合とする。

(平25訓令5・一部改正)

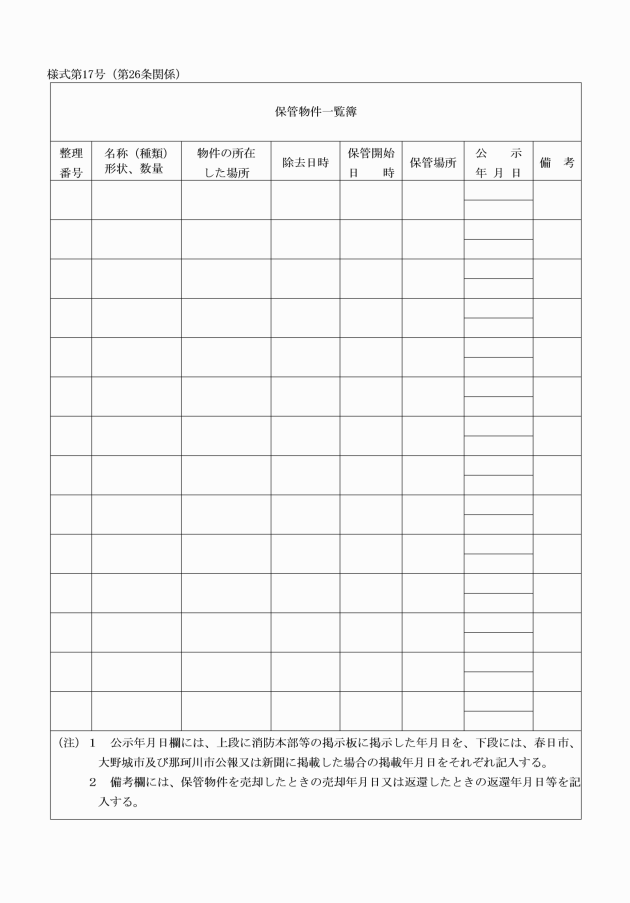

(1) 物件の滅失及びき損の防止

(2) 盗難の防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止

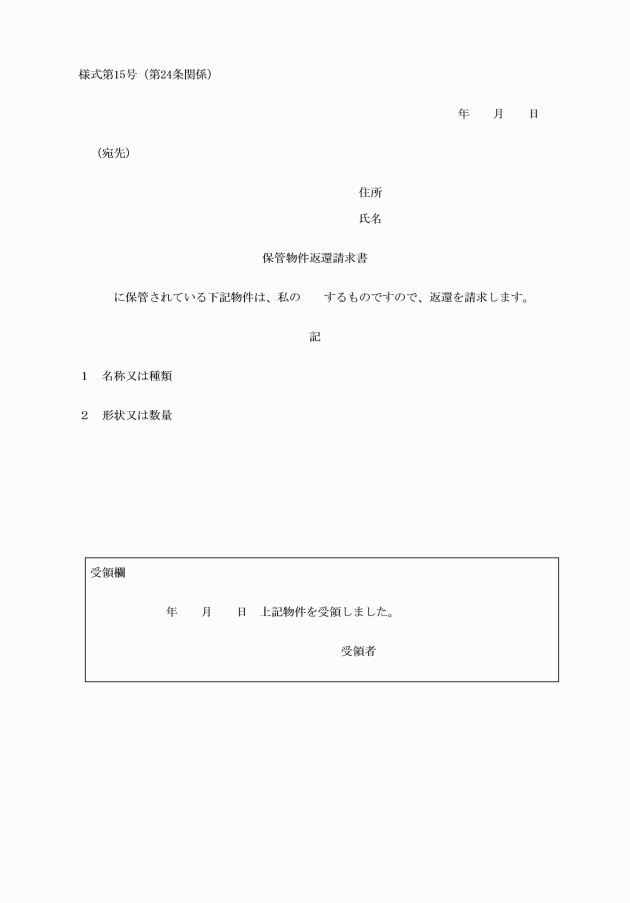

2 消防長又は署長は、除去物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)であることを主張する者から保管物件の返還を求められた場合は、次に掲げる区分による書類等の提示を求め、権利の存否を確認するものとする。

(1) 所有者等本人の場合 住民票及び住所、氏名等を証明できる書類

(2) 所有者等の代理人の場合 所有者等の委任状、住民票及び印鑑証明並びに代理人の身分証明書

3 前項により所有者等であることが認められるときには、次に掲げる区分により、それぞれの書類を提出させるものとする。

(1) 返還を求められた場合において物件が保管されているとき 保管物件返還請求書(様式第15号)

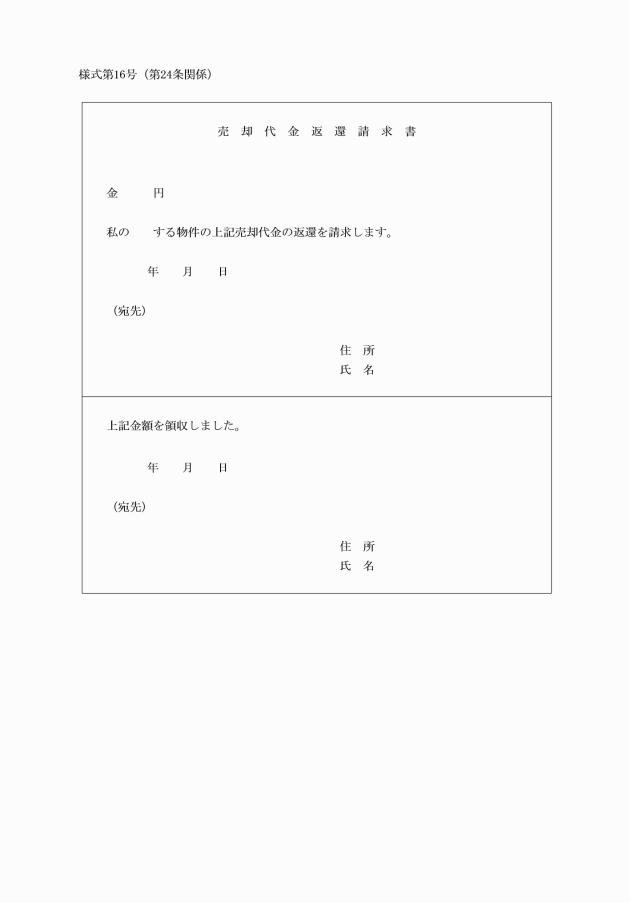

(2) 返還を求められた場合において物件が売却されているとき 売却代金返還請求書(様式第16号)

(平25訓令5・平28告示2・令6告示6・一部改正)

(代執行の留意事項)

第25条 規程第30条に規定する代執行を行う場合には、次に掲げる事項に留意すること。

(1) 代執行執行責任者は、原則として課長級の職員とし、複数の者を指定しておくこと。

(2) 警察官等中立な立場にある第三者を立会人としておくこと。

(3) 物件を除去する際には、調書を作成すること。この場合、立会人の立会いのもとに行い、各動産の位置、数量を確認し、図面を作成しておくこと。

(4) 代執行を行う場合は、作業の内容、規模等から、第三者に作業を行わせる方法を選択することができること。

(5) 代執行に要した費用を行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づき徴収等したときは、春日・大野城・那珂川消防組合財務規則(平成8年規則第5号)等の関係規定(以下「財務関係規定」という。)に定めるところにより処理するものとする。

(平25訓令5・令6告示6・一部改正)

(略式の代執行の手続及び留意事項)

第26条 規程第31条に規定する略式の代執行を行うにあたっては、次に掲げる事項に留意すること。

(1) 除去作業中に所有者等を確知した場合は、作業を中止し、所有者等に物件の除去等の必要な措置をとらせること。

(3) 物件の除去又は保管について費用の支出を要するとき及び売却したときは、財務関係規定の定めるところにより処理すること。

(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項の規定に基づき、規程第31条第3項の掲示を行った日から6月を経過した物件の所有権については、春日・大野城・那珂川消防組合に帰属するので、財務関係規定の定めるところにより適正な処分を行うこと。

(平25訓令5・平28告示2・令6告示6・一部改正)

(再発防止)

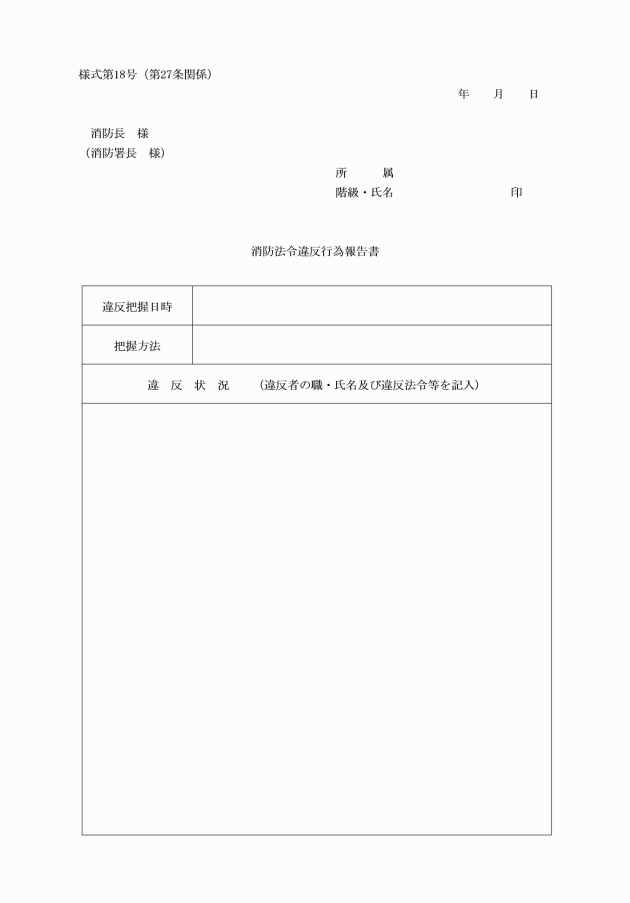

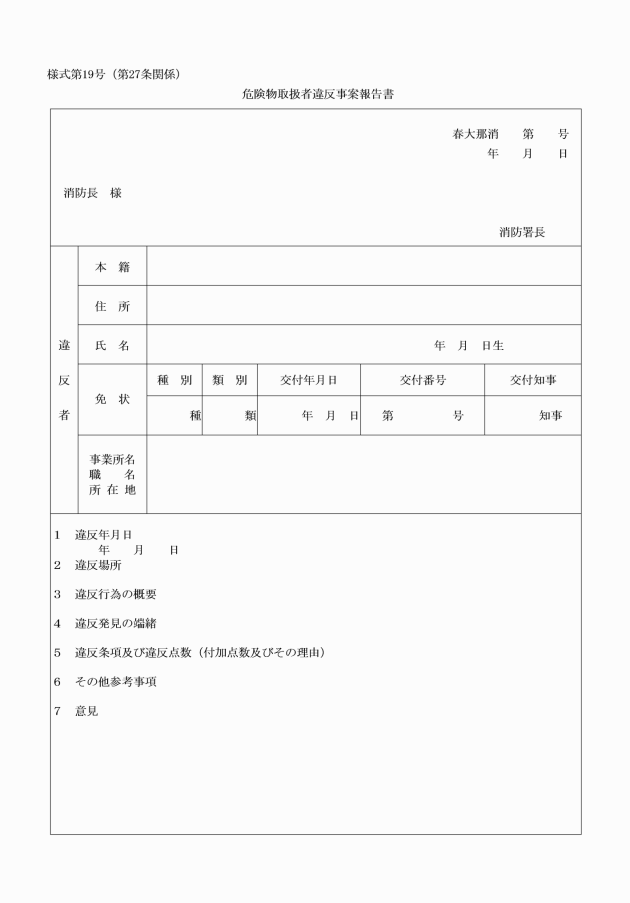

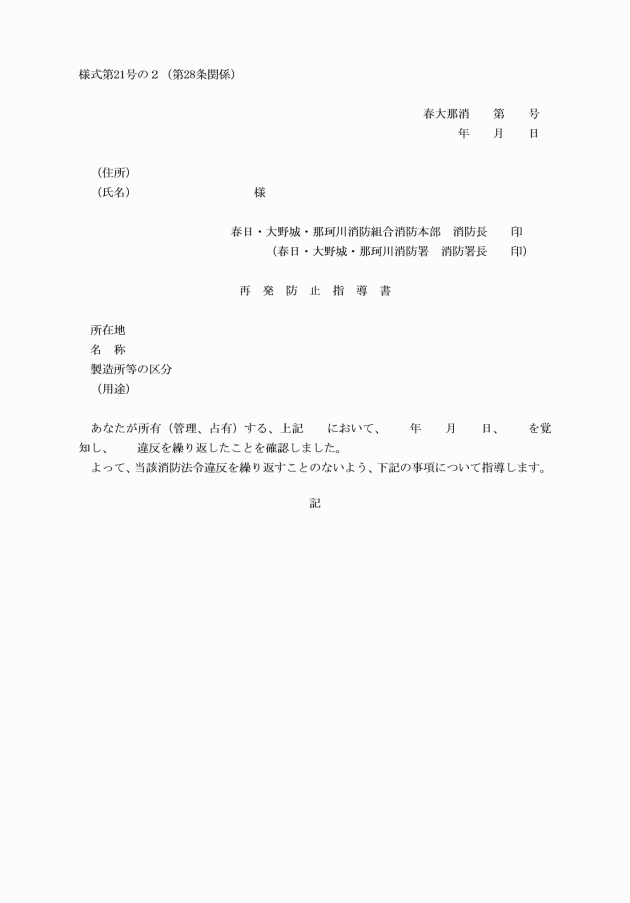

第28条 規程第34条に規定する事案は、次に掲げるものとする。

(1) 製造所等において、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いなく、危険物取扱者の免状の交付を受けていない者(以下「無資格者」という。)が危険物を取り扱っているもの

(2) 違反により火災等の災害が発生若しくは延焼拡大又は公共の安全を害したと認められるもの

(3) 違反を繰返すなど悪質であると認められるもの

(4) その他措置を行うことが適当と認められるもの

2 規程第34条に規定する再発防止を図るための措置は、次に掲げるものとする。

(平25訓令5・平28告示2・令6告示6・一部改正)

(送達)

第29条 規程第35条第2項に規定する配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送する場合は、郵便法(昭和22年法律第165号)及び郵便法施行規則((平成15年総務省令第5号)(昭和22年逓信省令第34号(郵便規則)全文改正))の規定に基づき行うものとする。

(平25訓令5・平28告示2・令6告示6・一部改正)

(関係機関との連携)

第30条 規程第36条第1項に規定する照会を行う場合は、照会を行う関係機関に過大な負担をかけないよう留意すること。

3 規程第37条第3項に規定する関係資料は、警告書、命令書等の写しその他関係書類とする。

(令6告示6・一部改正)

(委任)

第32条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するための手続きその他必要な事項は、別に定める。

(平29告示6・追加)

附則

(1) 法第8条の2の3の規定に基づく特例認定の取消しに関する規定 平成15年1月1日

(2) 法第8条の2の2の規定に基づく違反処理及び過料事件の通知に関する規定 平成15年10月1日

(経過措置)

2 改正前の春日・大野城・那珂川消防組合火災予防違反処理要綱の規定により作成された様式書類は、当分の間、所定の調整をして使用することができる。

附則(平成25年10月1日訓令第5号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成28年2月1日告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成30年8月1日告示第14号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月15日告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年2月6日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この要綱の施行の前に作成された様式は、なお従前の例によること。

附則(令和7年3月10日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6告示6・一部改正)

□ 違反処理基準(防火対象物)

適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | 事例/履行期限等 | ||||||||||

① 屋外における火災予防に危険な行為等(法第三条第一項) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) 原則として消防長及び消防署長(以下「署長」という。)以外の消防吏員(以下「職員」という。)が行う。 | 【事例】 (行為の禁止) ○ 火花を発する行為を、可燃性蒸気(ベーパー)が発生又は滞留している場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外、新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの (禁止、消火の準備) ○ 工事現場などで、不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの (たき火の禁止) ○ たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの 注 たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について ア 炭化部分の剥離、灰化し始めた状態 イ 継続的なたき火による炭化 (行為の禁止、消火の準備) ○ 危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||

2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) 原則として職員が行う。 | 【事例】 (残火の始末) ○ 神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||||

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) 原則として職員が行う。 | 【事例】 (危険物の除去) ○ 屋外において、オートバイ(廃車)のタンクからガソリンが漏れベーパーが発生しているもの (物件の除去) ○ 焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの ○ 少量危険物が無届、かつ、条例の基準に適合せず貯蔵されているもので、火災予防に危険であると認めるもの 注 法第3条における「みだりに存置」とは、その物件の所有者、管理者又は占有者にそれをその場所に置いておく意思が現在ともあり、また、その物件について多少の管理もなされていると認められるものの、それを置くことに何ら正当な理由が認められず、ほぼ放置と同様の状態にあることをいう。 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||||

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) 原則として職員が行う。 | 【事例】 (物件の除去、整理) ○ 避難器具が設置されている建物において、避難空地から道路等に通ずる避難上有効な通路が通行不能となる物件が存置されている場合 ○ 敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||||

② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第五条第一項) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 (改修命令) ○ 厨房設備等の燃料配管に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの ○ 変電室等を区画している壁、柱、床又は天井が可燃材で造られているもの ○ 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの ○ ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃材に着火危険のあるもの ○ 厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが、設置されておらず、かつ、油が滴り落ちているもの (工事の停止又は中止命令) ○ 塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので、法第5条の3に基づく吏員の措置命令に従わないもの 【履行期限】 ・ 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 ・ 工事の停止又は中止は、直ちに行うことを命じる。 | ||||||||

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 ○ 防火設備が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの ア 竪穴区画に設けられた防火戸若しくは防火シャッター(以下「防火戸等」という。)又は防火ダンパー等が撤去され又は全く機能を失っているもの イ 機能不良(自火報連動防火戸等の連動不良、ドアチェックの取り外し) ウ 鉄製の防火戸等を木製等の扉に変更しているもの エ 防火戸等をボルト等で固定し閉鎖できないもの ○ 竪穴区画の壁が撤去され若しくは破損しているもの ○ 配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの ○ 避難施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもので、避難に重大な支障をきたしているもの ア 階段の出入口の防火シャッターが破損変形等により機能不良となっているもの イ 階段室等を他目的に使用するため、改装、その他構造等を変更して構造不適となったもの ウ 階段の改変、破損又は腐食により構造耐力が保持されていないもの エ 階段部分に扉等を設置し施錠することにより当該階段が通行不能となっているもの オ 階段、出入口、廊下、通路等の避難上障害となる工作物が設置されているもの カ 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっているもの ※1 改修を伴わない管理についての措置を命じるものは、「⑤ 防火管理関係違反」で処理する。 ※2 令別表第1(6)項に掲げる防火対象物等、使用停止命令によっては当該対象物の入院患者等に多大な負担を強いるおそれのあるものは、法第5条の除去命令が不履行の場合、使用停止命令でなく代執行を行う。 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||||||||

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 ○ 防炎性能を有する防炎対象物品を使用していないもので、火災が発生した場合延焼拡大のおそれがあるもの。ただし、次に示すものについて適用除外とする。 ア スプリンクラー設備により有効に警戒されているもの イ 内装、区画等から判断して延焼拡大危険が少ないと認められるもの 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||||||||

4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||||||||

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第五条の二第一項) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 【適用要件の意義】 事例については、法第5条第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の事例欄によるが、これらの規定に基づいて必要な措置が命じられたにもかかわらず、次のア~ウの場合で営業活動を継続、火気使用器具等の使用又は工事を継続している場合など火災予防危険、人命危険等が引き続き存する場合に措置する。 ア 履行されない 避難障害となる物件の除去を命じたが、何も措置をしていないもの イ 履行が十分でない 複数の設備の改修命令に対して履行期限内に全ての設備についての改修が完了していないもの ウ 履行期限までに完了していない 改修工事、消防用設備の設置工事の工事発注が完了しているが、未だ工事に着手しておらず、履行期限までに工事が完了する見込みがないもの 【事例】 ○ 法第5条の3第1項による除去命令の措置後、避難障害となる商品が除去されず、その後も商品を搬入する等により、除去命令時に設定した履行期限内に除去することが不可能で使用停止命令を行わなければ人命危険が排除できない場合 ○ 法第17条の4第1項による自動火災報知設備設置命令後に、大売り出し等の催物を開催していることにより、防火対象物の収容人員が急激に増加し、火災発生を早期に発見しなければ、逃げ遅れによる人命危険が予想される場合 ○ 法第17条の4第1項による屋内消火栓設備設置維持命令後、履行期限を過ぎても改修されることなく、かつ、消防用設備等点検結果の報告が引き続きなされておらず、当該防火対象物の主要構造部、防火区画若しくは階段の構造が不適切又は機能不良で、火災が発生すれば逃げ遅れによる人命危険が予想される場合 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||||||

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | 【事例】 ○ 火気使用設備等の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており、その出火危険が著しく高いもの(炭化の判断は、木材等の可燃物であれば火、熱により変色しているもの) ○ 直通階段が一つの雑居ビルで、次のアからウのいずれかに該当するもの ア 階段内にビニール、プラスチック系の可燃物が大量にあり、上階の防火戸等が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないもの イ 火気使用場所の存する階の防火戸等が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸等が撤去されているもの ウ 利用者がエレベーターのみで移動する建物で、階段が重量物で塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの ○ 個室型店舗で、次のいずれかに該当するもの ア 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっており、かつ、排煙設備及び非常用照明装置が設置されていないもの イ スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務のないものは自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能が失われているもの 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||||

警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | 【事例】 ○ 次に掲げるいずれかの違反又は事実が併存していて消防活動の支障又は人命の危険が大きいもの ア 防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの ・ 厨房設備の燃料配管等に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料もれのおそれがあるもの ※ 火気使用設備等自体の火災危険により、使用停止命令の措置を行う場合は、火災発生危険を考慮して、当該設備のみを使用停止の対象とする。 ・ 排熱筒が木部に接近しており、継続使用すれば火災が発生するおそれがあるもの ・ 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの ・ 劇場・百貨店等において、大売り出し等の催物により混雑が予想されるとき、避難誘導等に対応する係員が適正配置されていないもの ・ 定員を著しく超過しているにもかかわらず入場制限等の必要な措置を行っていないもの(入場者の滞留により、避難経路から出入口に容易に到達できない場合等) イ 防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの ※ 「機能を失っているもの」とは、機能不良の程度が著しく、ほとんど未設置と同様の状態にあるものをいう。 ウ 主要構造部の構造が構造不適切なもの、防火区画若しくは避難施設等(廊下、避難階段、出入口、排煙設備、非常用照明装置)が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの ※ 「過半にわたり」とは、防火対象物の階ごとの過半や全体での過半を考慮し判断するものとする。なお、措置の適用範囲については、不適部分の規模や内容から「警察比例の原則」(行政法上の警察権の発動について、その手段・態様は除去されるべき障害の大きさに比例しなければならず、選択可能な措置の内、必要最小限度にとどまらなくてはならないとする原則)を考慮した範囲とする。 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||||||

④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第五条の三第一項) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) 原則として職員が行う。 | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 (行為の禁止) ○ 防火対象物の塗装中(シンナー使用)において喫煙行為をしているもの (物件の使用禁止) ○ 可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロ等を使用しているもの (行為の禁止) ○ 修繕工事を行うため、少量危険物取扱所等において、火花を発する機器を用いているもの (物件の使用停止) ○ ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||

2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) 原則として職員が行う。 | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 (残火の始末) ○ 炭火焼きを行う飲食店で、赤熱部が露出した炭を可燃物の直近に放置しているもの 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) 原則として職員が行う。 | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 (物件の除去) ○ 防火対象物内において少量危険物が無届、かつ、条例の基準に適合せず貯蔵されているもので、火災の予防に危険であると認めるもの ○ 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫代わりに使用し、次の物件のいずれかが存置されているもの ・ ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品 ・ 大量な化繊の衣装 ・ ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体 ・ 本、雑誌、古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物 ○ 使用中の火気使用設備等の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されているもの ※1 事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは、「⑤ 防火管理関係違反」において処理する。 ※2 法第5条の3における「みだりに存置」とは、その物件を置くことが法令に違反している状態、又はその物件を置くことに正当な理由(荷物の搬出入、工事中又は作業中等であって、その作業等に関係ある者がその場におり、その者により直ちに移動、除去等が行える等)があると認められない状態にあることをいう。 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) 原則として職員が行う。 | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 (物件の整理、除去) ○ 物件が存置されていることにより、容易に通行することが困難なもの ○ 物件が存置されていることにより、消火、避難その他の消火活動に支障となるもの ○ 防火戸等の閉鎖障害となる物件存置 ○ 特別避難階段附室、非常用エレベーター附室の消防活動の障害となる物件存置 ○ 非常用進入口の障害となる物件存置 ○ 屋内消火栓設備の使用障害となる物件存置 ※ 事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは、「⑤ 防火管理関係違反」において処理する。 【履行期限】 原則、即時とするが、物件の状況により「○○年○月○日○時○分まで」のように具体的な期間を設定する。 | ||||||||||||

⑤ 防火管理関係違反(法第八条第一項) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【留意事項】 ○ 防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ○ 規則第2条の3で定める防火管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防火管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防火管理者未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防火管理者として再度選任し、又は別に甲種防火管理者の資格を有する者を防火管理者として選任し、消防長又は署長に届出させる必要がある。 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とするが、防火管理者講習及び防火管理者再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。 | |||||||||

2 防火管理業務不適正 | (1) 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間以内 (防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。) | |||||||||

(2) 消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 ○ 自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの 【履行期限】 2週間以内 (防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。) | ||||||||||

(3) 消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 ○ 消火・避難訓練を1年以上実施していないもの 【履行期限】 1ヶ月以内(規模、用途に応じて設定する。) | ||||||||||

(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【留意事項】 ○ 音響装置停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもので、違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの又は是正してもすぐに繰り返し違反を行うものなど悪質なものは一次措置の適用要件とする。 【事例】 ○ 消防計画に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備が未実施のもの。 ※1 点検により重大な機能不良箇所が指摘され、報告時までに是正されていない場合は、「⑧消防用設備等に関する基準違反」により処理する。 ※2 自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備又は2種類以上の設備の点検未実施がある場合は、二次措置を行う。 【履行期限】 点検及び整備の未実施については、点検及び整備内容により期限を設定する。 | ||||||||||

(5) 火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 ○ 火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のもの ○ 天蓋に設けられているグリスフィルターから油が滴り落ちているもの ※ 消防法令違反の有無を問わず、適法な防火対象物に対しても、可燃材の炭化等が認められる場合は、「④防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第5条の3第1項)」の措置による。 【履行期限】 1ヶ月以内 | |||||||||

指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 ○ 劇場等その他消防長又は署長が指定する場所で、解除承認を受けずに、又は解除承認後に承認内容に違反して裸火等の使用、若しくは危険物品の持込みを行っているもの 注 使用禁止命令を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||

(6) 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 (防火設備又は避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの) ○ 竪穴区画に設けられた防火戸等に何らかの処置(くさび等)をし、閉鎖できなくしているもの ○ 階段、出入口、廊下又は通路に物件が存置されているもの ○ 出入口の内外に近接して椅子、テーブル等の物件が存置されているもの ※1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので、改修を要するものは、「②防火対象物における火災予防危険行為(法第5条第1項)」により処理する。 ※2 再三の繰り返し違反等がある場合は、二次措置を行う。 【履行期限】 2週間以内 | ||||||||||

劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【事例】 ○ 劇場、百貨店等において、定員を超えて入場させ入場制限等の必要な措置をとっていないもの。又は、可動椅子により興業等を行う場合において避難通路が有効に確保されていないもの。なお、発災時における初動措置を行い得る体制をとっていないもので他に違反が存する場合は、「③防火対象物における火災予防危険行為等(法第5条の2第1項)」により処理する。 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||

⑥ 統括防火管理関係違反(法第八条の二) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | 【留意事項】 統括防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 【履行期限】 2週間から1か月程度を目安とする。 | |||||||||

2 統括防火管理業務不適正 | (1) 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間から1か月程度を目安とする。 (統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。) | |||||||||

(2) 全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | 【事例】 ○ 自衛消防の組織の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの 【履行期限】 2週間から1か月程度を目安とする。 (統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。) | ||||||||||

(3) 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | 【事例】 (共用部分の防火設備、避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの) ○ 竪穴区画に設けられた防火戸等に何らかの処置(くさび等)をし、閉鎖できなくしているもの ○ 階段、出入口、廊下又は通路に物件が存置されているもの ○ 出入口の内外に近接して椅子又はテーブル等の物件が存置されているもの ※1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので、改修を要するものは、「②防火対象物における火災予防危険行為(法第5条第1項)」により処理する。 ※2 再三の繰り返し違反等がある場合は、二次措置を行う。 【履行期限】 2週間以内 | ||||||||||

⑦ 防火対象物点検報告(法第八条の二のニ及び法第八条の二の三) | 1 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | 【事例】 ○ 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||||||

2 防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、又は、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | 【適用要件の意義】 ① 防火対象物点検報告義務対象物であるもの ② 防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、又は、当該表示と紛らわしい表示がされているもの 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||||

3 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | 【適用要件の意義】 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 【履行期限】 なし | ||||||||||||||

4 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | 【適用要件の意義】 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 【履行期限】 なし | ||||||||||||||

5 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||||||||

⑦の2 防炎対象物品の表示違反(法第八条の三第三項) | 1 防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示基準に違反するもの 2 防炎表示基準と紛らわしい表示をしたもの | 警告 | ||||||||||||||

⑧ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【措置対象(例示)】 ○ 技術基準に従って設置されていないと認めるもの ア 全体に未設置 イ 一部未設置のうち、階又は防火対象物の過半にわたるもの ○ 技術基準に従って維持されていないと認めるもの ア 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの イ 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により、防火対象物の全体又はその部分が未警戒となっている場合 ウ 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合 エ 非常電源が設置されていないもの ※1 音響装置停止、電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については、二次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。 ※2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合も措置命令の対象となる。 【履行期限(例示)】 履行期限は、次の工事日数を参考にして検討する。 1 自動火災報知設備の設置工事における着工届から設置届までの日数調査の結果 全部未設置違反のうち設備を設置して改修されたもの100件について、着工届出から設置届出までの日数を調査した結果は次のとおりであった。 ・ 延べ面積500m2未満の対象物では、94%が60日以内 ・ 延べ面積500m2以上1,000m2未満の対象物では、87%が90日以内 ・ 延べ面積1,000m2以上の対象物では、95%が120日以内 2 業者が試算した工事日数例 (例1) RC造、地上3階地下1階、延べ面積500m2の既存ビルに消防用設備等を新規に設置する場合 (例2) RC造、地上5階地下1階、延べ面積1,000m2の既存ビルに消防用設備等を新規に設置する場合 (例3) RC造、地上10階地下1階、延べ面積3,000m2の既存ビルに消防用設備等を新規に設置する場合 | |||||||||

見積り日数 | 着工届から設置届までの日数 | |||||||||||||||

屋内消火栓 (例1) | 30日 | 60日 | ||||||||||||||

屋内消火栓 (例2) | 30日 | 90日 | ||||||||||||||

屋内消火栓 (例3) | 40日 | 120日 | ||||||||||||||

スプリンクラー (例1) | 30日 | 120日 | ||||||||||||||

スプリンクラー (例2) | 30日 | 150日 | ||||||||||||||

スプリンクラー (例3) | 40日 | 240日 | ||||||||||||||

自動火災報知設備 (例1) | 30日 | 60日 | ||||||||||||||

自動火災報知設備 (例2) | 30日 | 90日 | ||||||||||||||

自動火災報知設備 (例3) | 40日 | 150日 | ||||||||||||||

(例4) RC造、地上3階地下1階、建築面積約650m2、延べ面積1,800m2の既存遊技場ビル全館に屋内消火栓設備を新規に設置する工事についての工事日数は100日 | ||||||||||||||||

⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び点検結果報義務違反(法第十七条の三の三) | 消防用設備等又は特殊消防予設備等の点検未実施かつ未報告のもの又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | (告発) | 注【事例】 ○ 法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検が未実施かつ未報告のもの又は虚偽の報告を行ったもの 【履行期限】 1か月程度 | |||||||||||

⑩ 防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条第一項) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 【留意事項】 ○ 防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ○ 甲種防火管理再講習又は防災管理再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防災管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防災管理者未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防災管理者として再度選任し、又は別に防災管理者の資格を有する者を防災管理者として選任し、消防長又は署長に届出させる必要がある。 【履行期限】 2週間から1か月程度を目安とするが、防災管理講習、防災管理再講習、甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。 | |||||||||||

2 防災管理業務不適正 | (1) 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 【履行期限】 2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。) | |||||||||||

(2) 防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項 | 【事例】 ○ 防災管理上必要な教育等計画の内容が事態と著しく異なるもの 【履行期限】 2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。) | ||||||||||||

(3) 避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 【事例】 ○ 避難訓練を1年以上実施していないもの 【履行期限】 1か月以内(規模、用途に応じて設定する。) | ||||||||||||

⑪ 統括防災管理関係(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | 【留意事項】 統括防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 【履行期限】 2週間から1か月程度を目安とする。 | |||||||||||

2 統括防災管理業務不適正 | (1) 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | 【履行期限】 2週間から1か月程度を目安とする。 (統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。) | |||||||||||

(2) 防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | 【事例】 ○ 防災管理に係る全体についての消防計画の内容が実態と著しく異なるもの 【履行期限】 2週間から1か月程度を目安とする。 (統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1か月程度を加えた期間以内とする。) | ||||||||||||

⑫ 防災管理点検報告(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び法第八条の二の三) | 1 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | 【適用要件の意義】 ○ 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 【履行期限】 なし | |||||||||||||

2 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | 【適用要件の意義】 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 【履行期限】 なし | ||||||||||||||

3 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||||||||||

4 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||||||||

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、又は、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | 【適用要件の意義】 ① 防災管理対象物であるもの ② 防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の表示がされている、又は、当該表示と紛らわしい表示がされているもの 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||||

⑬ 防災管理点検報告(法第三十六条第六項において準用する法第八条の二の二) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | 【適用要件の意義】 ① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの ② 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||||||

2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | 【適用要件の意義】 ① 防火対象物 点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの ② 法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||||||

⑭ 自衛消防組織未設置(法第八条の二の五) | 自衛消防組織未設置 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【留意事項】 ○ 自衛消防組織として届出されていないが、設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことができると認められる場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ○ 自衛消防業務再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に自衛消防組織の統括管理者として置かれ届出されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、自衛消防組織の設置基準に従って設置されていない状態となるため、速やかに再講習を受講させ、又は別に自衛消防組織の統括管理者の資格を有する者を統括管理者として置いて自衛消防組織変更届出書を消防長又は署長に届出させる必要がある。 【履行期限】 2週間から1か月程度を目安とするが、自衛消防業務新規講習及び再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。 | |||||||||

⑮ 指定催しに係る計画の提出義務違反(条例第四十二条の六第二項) | 火災予防上必要な業務に関する計画の未提出 | 警告 | 警告事項の不履行 | 【事例】 ○ 条例第42条の6第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかったもの 【履行期限】 原則、1週間 | ||||||||||||

備考

1 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

2 令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

3 規則とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

4 条例とは、春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例(平成13年条例第6号)をいう。

□ 違反処理基準(危険物)

適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | 事例/履行期限等 | |

① 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第十条第一項) | 1 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの (1) 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの (2) 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6第1項) | 【事例等】 ○製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の全てを対象とする。 ○製造所等において当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているものの例として、次のような場合がある。 ・屋内貯蔵所の保有空地に指定数量以上の危険物を貯蔵しているもの ・給油取扱所の敷地内に危険物をドラム缶で指定数量以上貯蔵しているもの 【履行期限】 原則、即時 | ||||

2 製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6第1項) | 【事例等】 ○実態の危険物を考慮し警告により適切な行政指導を行った後、なお是正されない場合は、速やかに第二次措置に移行する。 【履行期限】 原則、即時 | |||

② 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第十条第三項) | 1 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 【事例等】 ○移動タンク貯蔵所に係るもので次に示すもの ・特殊引火物、第一石油類及び第二石油類を移送又は取り扱っているもので、漏れ、あふれ、飛散等があるもの ・令第27条第6項第4号の規定に違反して危険物を取り扱っているもの ○放電加工機を使用している一般取扱所において、放電加工油槽内の油量不足により放電の際、油が飛散しているもの、又は火災が発生するおそれが大きい等のもの 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||

2 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 【事例等】 ○第三次措置は基準遵守命令不履行のもので、火災等の災害発生危険が大きいもの ○災害発生危険のある基準違反を対象とするものであり、軽微な基準違反については必ずしも対象としない。ただし、軽微な基準違反が繰り返し行われているような場合には、本項に該当するものとして取り扱って支障ない。 ○「許可品名以外の貯蔵等」の違反については、当該違反によって適用される技術上の基準が異なる場合を対象とし、単に手続上の違反については、本項に基づく措置は行わず、当該変更に係る届出をさせることとしてさしつかえない。 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | |

3 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||

③ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第十一条第一項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 【事例等】 ○法第11条第1項違反に対しては、法的に法第12条の2第1項の使用停止命令又は許可の取消しのいずれかを選択して発動することが可能であるが、運用上、許可の取消しはこれ以外に火災等の災害の発生や拡大を防止する手段がないと認められる場合に行うことを原則とする。 なお、法第12条の2第1項に掲げる事項において措置する場合も同様とする。 ○法第11条第1項違反により、構造、設備等が基準不適合となった場合は、法第12条第1項違反を構成し、違反項目欄⑤の法第12条第2項の基準適合命令の対象にもなる。 【履行期限】 変更許可手続、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 |

④ 製造所等の完成検査前使用(法第十一条第五項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 【事例等】 ○違反内容に係る危険性に着目して、法第10条第4項の基準に適合しないもの又は災害等の発生危険若しくは拡大危険があるものを重点として運用する。 ○仮使用承認を受けているもので、使用停止命令を行う場合は仮使用承認を撤回してから措置する。 【履行期限】 原則、即時 |

⑤ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第十二条第一項) | 1 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 【事例等】 ○法第10条第4項の基準に不適合であり、火災等の災害発生危険が著しく大きい場合を対象とする。 該当する事例としては、次のような場合がある。 ・配管に亀裂を生じ、現に危険物の漏えいが認められるもの ・配管等の腐食が著しく、危険物の漏えいが切迫しているもの ・屋外の貯蔵タンクの架台が著しく腐食し又は変形しており、目前に転倒落下危険が認められるもの ○過去に使用停止命令を行った施設については、二次措置として、使用停止命令と同時に許可の取消しを検討する。 【履行期限】 原則、即時 |

2 法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 【事例等】 ○法第10条第4項の基準に不適合となったもので、違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。該当する事例としては、次のような場合がある。 ・防油堤に亀裂や破損があり、危険物が漏えいした場合、防油堤の外に流出するおそれがあるもの ・危険物施設内の電気設備が損傷し、火花を発生するおそれがあるもの ○第3次措置の使用停止命令が履行されない場合については、許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)措置の対象となる。 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | |

⑥ 製造所等の緊急使用停止等(法第十二条の三) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | 【事例等】 ○製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合に発動されるものであり、危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。 【履行期限】 原則、即時 | ||||

⑦ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第十三条第一項・第三項) | 1 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | 【事例等】 ○危険物保安監督者の未選任について、資格者がいないため選任できない場合であると、資格者がいながら選任していない場合であるとを問わない。 ○保安監督業務不履行とは、危険物保安監督者を選任しているが、職制上の事由等から必要な監督業務が行い得ないもので、所有者、管理者又は占有者にその責を帰するのが相当の場合である。 【履行期限】 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 | ||

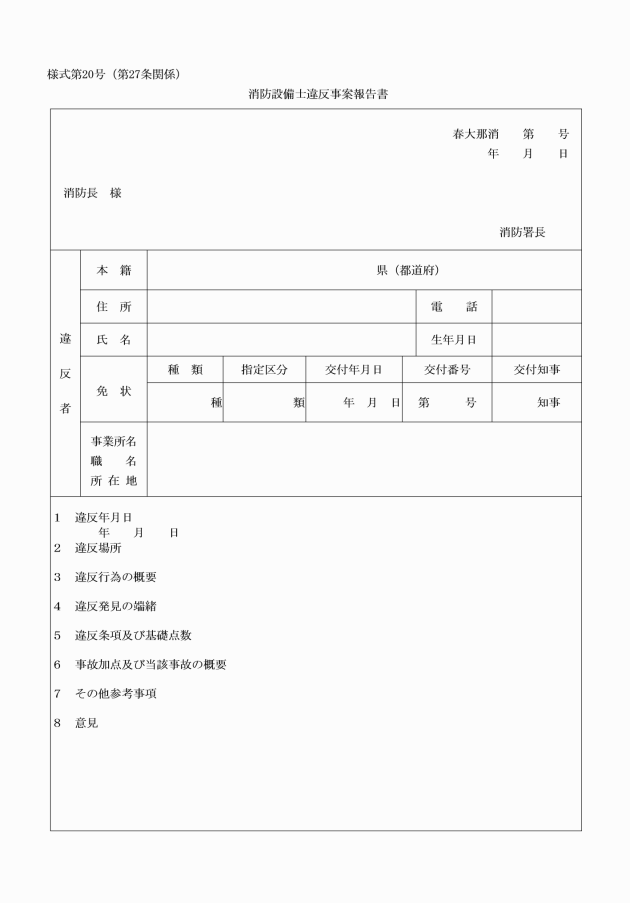

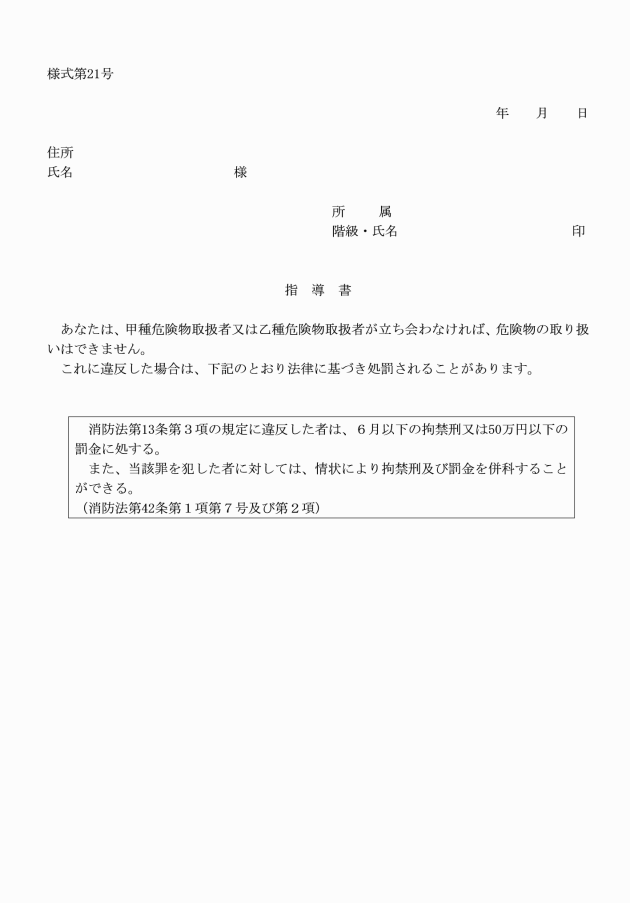

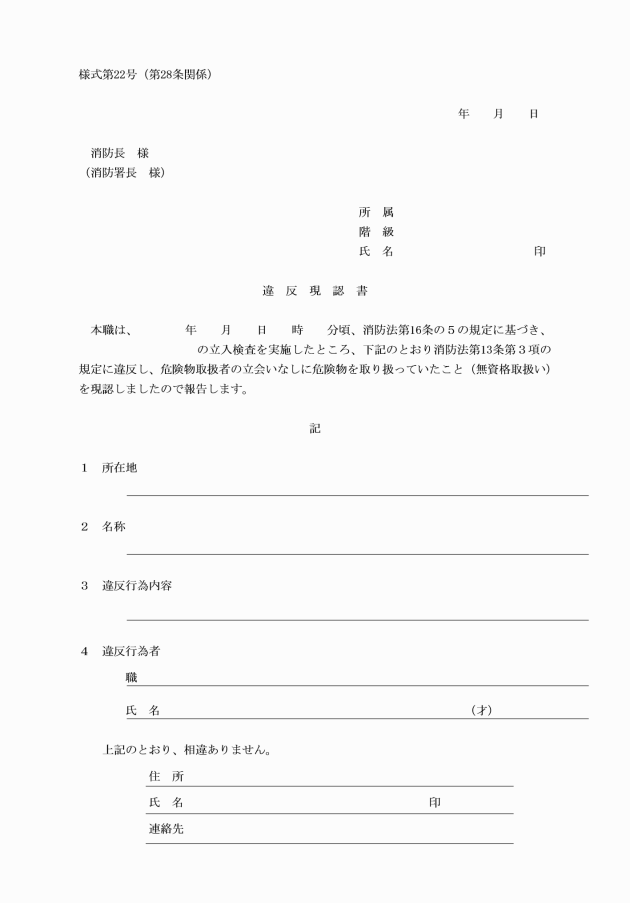

2 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | 【事例等】 ○無資格者による危険物の取り扱いの繰り返しなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。 【履行期限】 危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて、期限を設定する。 | |||||

⑧ 危険物保安監督者の法令違反等 | 1 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 【事例等】 ○解任命令不履行の場合の使用停止命令は、災害等の発生危険があるもの又は災害が発生した場合、拡大の危険があるものを重点として運用する。 ○危険物保安統括管理者等に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障がある場合の例として、次のような場合がある。 ・保安監督業務を同時に履行し得ない2以上の施設で同一人が危険物保安監督者に選任されている場合 ・職制等の事情から保安監督業務を行い得ない場合 ・旅行、疾病その他の事由により、長時間その職務を行うことができない者 ・遵法精神が著しく欠如している場合 ・保安業務の不履行により災害を発生させた場合 また、危険物保安統括管理者等が保安統括管理者等業務を行わない事情が、関係者側にあるか、当該危険物保安統括管理者等にあるかを問わず、現実に保安業務を行っていないことにより支障があれば、本件に該当する。 【履行期限】 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 | ||

2 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||

⑨ 予防規程未作成等(法第十四条の二) | 1 予防規程を作成していないもの | 警告 | 【事例等】 ○予防規程未作成の状態が長期間継続するなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。 【履行期限】 危険物施設における予防規程の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 | ||||

2 予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | 【事例等】 ○予防規程の内容が法第10条第3項に適合していない場合、認可された予防規程がその後の製造所等の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。 【履行期限】 予防規程の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 | |||

⑩ 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第十四条の三第一項、第二項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 【事例等】 ○保安検査又は定期点検未実施に該当するものとして、危険物施設の許可を取り消すことができる場合としては、原則として次に掲げる場合が考えられる。 ・法第12条の2第1項の規定に基づき、期間を定めて危険物施設の使用の停止を命じたにもかかわらず、当該危険物の所有者、管理者又は占有者が当該命令に違反したとき ・同項の規定に基づき期間を定めて危険物施設の使用の停止を命じ、危険物施設の所有者、管理者又は占有者が当該命令に従った場合であって、当該使用の停止を命じられた相当の期間内に正当な理由がなく当該使用の停止を命じられるに至った保安検査又は定期点検に関する規定の違反に該当する事実について改善がなされず、なお再び使用されることにより公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれが極めて高いと判断できるとき ・客観的状況から判断して、当該危険物施設の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないおそれが高く、かつ、法第12条の2第1項の規定に基づく危険物施設の使用停止命令のみでは不十分であると判断できるとき 【履行期限】 保安検査、定期点検、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 |

⑪ 製造所等の定期点検未実施等(法第十四条の三の二) | 1 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | |

2 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | 【事例等】 ○二次措置として、法第16条の5第1項に基づく報告徴収を行うことが適当なケースも存する。また、違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。 【履行期限】 原則、即時 | |||||

⑫ 危険物の運搬に関する基準違反(法第十六条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | 【事例等】 ○違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||

⑬ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第十六条の二第一項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | 【事例等】 ○該当する違反を覚知した場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。 【履行期限】 原則、即時 | ||||

⑭ 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第十六条の三第一項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) | 【事例等】 ○応急措置がまったく行われていない場合のほか、当該事故における最善の措置がとられていない場合も該当する。 【履行期限】 原則、即時 | ||||

⑮ 少量危険物の貯蔵、取扱いの基準違反(条例第三十条から第三十二条) | 1 少量危険物施設における危険物の貯蔵、取扱いについて、条例の基準に違反して、みだりな火気の使用、危険物の漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 必要な措置命令(法第3条第1項又は法第5条第1項) | 【事例等】 ○可燃性蒸気が発生又は滞留するおそれのある場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等)で、火花を発生させる機器の使用又は危険物の漏れ、あふれ若しくは飛散等があるもの ○少量危険物施設で指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱い行為が認められるときは、法第10条第1項違反として処理する。 【履行期限】 原則、即時 | ||||

2 少量危険物施設における危険物の貯蔵、取扱いについて、条例の基準に違反して、みだりな火気の使用、危険物の漏えい、飛散等があるもの又はおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 必要な措置命令(法第3条第1項又は法第5条第1項) | 【事例等】 ○条例第30条から第32条の基準に不適合となったもので、違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。該当する事例としては、次のような場合を対象とする。 ・ボイラー室の壁、柱、床又は天井が不燃材料で造られていない場合又は覆われていない場合 ・燃料タンクのフロートスイッチが破損又は故障している場合 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | |||

3 条例第46条の届出に係る数量又は品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより少量危険物施設の位置、構造又は設備の改修を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 必要な措置命令(法第3条第1項又は法第5条第1項) | 【事例等】 ○指定可燃物等を定められた数量以上貯蔵又は取り扱っている場所で、たき火又は火花を発生する機器を使用している場合 【履行期限】 原則、即時 | |||

⑯ 指定可燃物の貯蔵、取扱い基準違反(条例第三十三条、第三十三条の二) | 1 指定可燃物施設における指定可燃物の貯蔵、取扱いについて、条例の基準に違反して、火災等の災害拡大危険が著しく大きいもの | 必要な措置命令(法第3条第1項又は法第5条第1項) | 【事例等】 ○条例第33条及び第33条の2の基準に不適合となったもので、違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。具体的には、少量危険物に対する処理基準に準じ、事案ごとに判断する。 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||

2 指定可燃物施設における指定可燃物の貯蔵、取扱いについて、条例の基準に違反して、火災等の災害拡大危険があるもの又はおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 必要な措置命令(法第3条第1項又は法第5条第1項) | ||||

3 条例第46条の届出に係る数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより指定可燃物施設の位置、構造又は設備の改修を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 必要な措置命令(法第3条第1項又は法第5条第1項) |

備考

1 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

2 令とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

3 条例とは、春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例(平成13年条例第28号)をいう。

告発等に関する基準

□ 告発に関する基準

告発要件 | 違反条項 |

1 防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限に係る命令違反 | ・防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限に係る命令違反 (法第5条の2) |

2 スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備の設置、維持命令違反があり、違反の内容、程度及び防火対象物の用途、規模、構造等から火災発生時の人命危険が大である場合 | 消防用設備等の設置、維持命令違反 (法第17条の4) |

3 スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の点検報告が未報告であり、繰り返し違反等の悪質性があり、かつ、違反の内容、程度及び防火対象物の用途、規模等から火災発生時の人命危険が大である場合 | ・消防用設備等の点検未報告 (法第17条の3の3) |

4 危険物の無許可貯蔵・取扱い、危険物の貯蔵・取扱い基準違反、危険物の運搬基準違反に起因した火災、危険物の流出、爆発等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生した災害で、次の各号の一に該当する場合 (1) 消防対象物を全焼又は全壊させた場合 (2) 死者又は重傷者が発生した場合 (3) 指定数量以上の危険物が流出し、火災発生危険が認められる場合 | ・危険物の無許可貯蔵・取扱い (法第10条第1項) ・危険物の貯蔵・取扱い基準違反 (法第10条第3項) ・危険物の運搬基準違反 (法第16条) |

5 前記(1)から(3)に該当しないが社会的影響が大きいと予想された場合 | |

6 少量危険物貯蔵・取扱い遵守義務違反に起因した火災、危険物の流出,爆発等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生した災害で、社会的影響が大きいと予測された場合 | ・少量危険物の貯蔵・取扱い遵守義務違反 (条例第30条、第31条) |

7 危険物の無認可貯蔵・取扱いに係る品名、数量、貯蔵、取扱いの態様又は周囲の環境等から出火危険、延焼拡大危険、火災による人命危険が認められるもので次の各号の一に該当する場合 (1) 貯蔵・取扱いが指定数量の30倍以上の場合 (2) 貯蔵・取扱いが指定数量の10倍以上30倍未満で次の各号の一に該当する場合 ア 開放容器における貯蔵・取扱い イ 裸火を使用している場所における貯蔵・取扱い ウ 吹き付け塗装を行っている場所における貯蔵・取扱い エ 住宅街等の密集地における貯蔵・取扱い (3) 繰り返し違反―過去1年以内に同種違反に係る除去命令等の行政処分を受けている場合 | ・危険物の無許可貯蔵・取扱い (法第10条第1項) |

8 前記(1)から(3)に該当しないが社会的影響が大きいと予測された場合 | |

9 危険物の無資格移送が現認されたもので、繰返し違反が認められる場合 | ・危険物取扱者無乗車の危険物移送 (法第16条の2第1項) |

10 危険物の無資格移送が現認された場合 | |

11 次の各号のいずれかに該当する命令違反があり、告発をもって措置すべき情状が認められる場合 (1) 製造所等の応急措置命令違反 (2) 製造所等の使用停止命令違反 (3) 製造所等の緊急使用停止命令違反 (4) 危険物の除去命令違反 | ・製造所等の応急措置命令違反 (法第16条の3第3項、第4項) ・製造所等の使用停止命令違反 (法第12条の2第1項、第2項) ・製造所等の緊急使用停止命令違反 (法第12条の3第1項) ・危険物の除去命令違反 (法第16条の6第1項) |

12 次の各号の一に該当する違反が現認されたもので、繰り返し違反等の悪質性があり告発をもって措置すべき情状が認められる場合 (1) 保安監督業務不履行 (2) 無資格者による危険物取扱い (3) 無資格者による消防用設備等の工事・整備 | ・保安監督業務不履行 (法第13条第1項) ・無資格者による危険物取扱い (法第13条第3項) ・無資格者による消防用設備等の工事・整備 (法第17条の5) |

13 立入検査の拒否を繰り返し行う等、悪質性があるもので、告発をもって措置すべき情状が認められる場合 | ・立入検査の拒否 (法第4条、法第16の5) |

14 上記以外に命令不履行の事実があり、告発をもって措置すべき情状が認められる場合 | |

15 その他罰則規定を有する法令違反で告発をもって措置すべき情状が認められる場合 |

□ 免状返納命令要請措置に関する基準(危険物取扱者)

項 | 違反事項 | 基礎点数 | 事故加点 | ||

災害事故点数 | 人身事故点数 | ||||

1 | 危険物無許可貯蔵又は取扱い (法第10条第1項) | 指定数量の10倍以上 | 10 | (加点要領) 危険物取扱者の違反行為と相当の事故の程度に応じて加点する。 (加点) ① 事故の程度が小…2 ② 事故の程度が中…4 ③ 事故の程度が大…6 | (加点要領) (1) 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類し、加点する。 (2) 死傷者が2人以上である場合は、そのうち最も重いものにより加点する。 (加点) ① 軽傷(入院加療を必要としないもの)…6 ② 中等傷(重傷又は軽傷以外のもの)…8 ③ 重傷…10 ④ 死亡事故(事故発生後48時以内に被災者が死亡した場合を含む)…20 |

指定数量の2倍以上10倍未満 | 6 | ||||

指定数量の2倍未満 | 4 | ||||

2 | 危険物の貯蔵、取扱いの基準違反 (法第10条第3項) | 4 | |||

3 | 製造所等の無許可設置 (法第11条第1項) | 8 | |||

4 | 製造所等の無許可変更 (法第11条第1項) | 火災発生等危険性大なもの | 8 | ||

その他のもの | 3 | ||||

5 | 完成検査前使用(新設後) (法第11条第5項) | 8 | |||

6 | 完成検査前使用(変更後) (法第11条第5項) | 火災発生等危険性大なもの | 5 | ||

その他のもの | 3 | ||||

7 | 危険物の品名,数量及び指定数量の倍数変更届出違反 (法第11条の4) | 4 | |||

8 | 危険物の貯蔵及び取扱い基準遵守命令違反 (法第11条の5第1項及び第2項) | 5 | |||

9 | 製造所等の位置、構造及び設備の基準維持義務違反 (法第12条第1項) | 火災発生等危険性大なもの | 4 | ||

その他のもの | 3 | ||||

10 | 製造所等の位置構造及び設備の技術上の基準適合命令違反 (法第12条第2項) | 5 | |||

11 | 使用停止命令違反 (法第12条の2第1項及び第2項) | 8 | |||

12 | 緊急時の使用停止、使用制限命令違反 (法第12条の3第1項) | 8 | |||

13 | 危険物保安統括管理者選任義務違反 (法第12条の7第1項) | 8 | |||

14 | 危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反 (法第12条の7第2項) | 4 | |||

15 | 危険物保安監督者選任義務違反 (法第13条第1項) | 8 | |||

16 | 危険物保安監督者保安監督業務不履行 (法第13条第1項) | 4 | |||

17 | 危険物保安監督者届出義務違反 (法第13条第2項) | 4 | |||

18 | 資格外危険物の取扱い (法第13条第3項) | 8 | |||

19 | 危険物取扱者保安講習未受講 (法第13条の23) | 4 | |||

20 | 危険物保安監督者解任命令違反 (法第13条の24第1項) | 4 | |||

21 | 危険物施設保安員選任義務違反 (法第14条) | 3 | |||

22 | 予防規程無認可 (法第14条の2第1項) | 4 | |||

23 | 予防規程変更命令 (法第14条の2第3項) | 8 | |||

24 | 予防規程遵守義務違反 (法第14条の2第4項) | 2 | |||

25 | 保安検査拒否等 (法第14条の3第1項及び第2項) | 4 | |||

26 | 定期点検義務違反 (法第14条の3の2) | 定期点検未実施 | 4 | ||

記録保存違反 | 3 | ||||

27 | 危険物運搬基準違反 (法第16条) | 4 | |||

28 | 危険物取扱者の不乗車 (法第16条の2第1項) | 5 | |||

29 | 移動タンク貯蔵所の移送基準違反 (法第16条の2第2) | 3 | |||

30 | 危険物取扱者免状不携帯 (法第16条の2第3項) | 4 | |||

31 | 事故発生時の応急措置義務違反 (法第16条の3第1項) | 4 | |||

32 | 事故発生時の通報義務違反 (法第16条の3第2項) | 4 | |||

33 | 事故発生時の応急措置命令違反 (法第16条の3第3項及び第4項) | 8 | |||

34 | 資料提出命令、立入検査拒否 (法第16条の5第1項) | 4 | |||

35 | 移動タンク貯蔵所の停止措置違反 (法第16条の5第2項) | 4 | |||

36 | 危険物の除去命令違反 (法第16条の6第1項) | 10 | |||

37 | 危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの) (危政令第31条) | 4 | |||

□ 免状返納命令要請措置に関する基準(消防設備士)

項 | 違反事項 | 基礎点数 | 事故加点 | |||

災害事故点数 | 災害事故点数 | |||||

1 | 資格外の点検の実施又は無資格者を利用しての点検実施 (法第17条の3の3、規則第31条の4) | 6 | (加点要領) 消防設備士の違反行為と相当の事故の程度に応じて加点する。 (加点) ① 事故の程度が小…2 ② 事故の程度が中…4 ③ 事故の程度が大…6 | (加点要領) (1) 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類し、加点する。 (2) 死傷者が2人以上である場合は、そのうち最も重いものにより加点する。 (加点) ① 軽傷(入院加療を必要としないもの)…6 ② 中等傷(重傷又は軽傷以外のもの)…8 ③ 重傷…10 ④ 死亡事故(事故発生後48時以内に被災者が死亡した場合を含む)…20 | ||

2 | 保有する消防設備士免状対応業務以外の業務の実施(資格外の工事若しくは設備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは設備の実施) * 当該無資格者の作業に対する指導、監督が有効に行われている場合を除く (法第17条の5) | 8 | ||||

3 | 消防設備士講習受講義務違反 (法第17条の10) | 1年未満 | 5 | |||

1年以上2年未満 | 10 | |||||

2年以上 | 15 | |||||

4 | 誠実業務実施義務違反 (法第17条の12) | 技術基準違反の工事、整備の実施 | (1) 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 8 | ||

(2) (1)以外の場合 | 3 | |||||

点検基準違反の点検実施 | (1) 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 6 | ||||

(2) (1)以外の場合 | 2 | |||||

事実と異なる点検結果の記載 | (1) 消防用設備等の機能、効用著しく損なわれているにもかかわらず、そうでない旨の記載をした場合 | 6 | ||||

(2) (1)以外の場合 | 2 | |||||

5 | 消防設備士免状の携帯義務違反 (法第17条の13) | 4 | ||||

6 | 消防用設備等の設置工事着手届出義務違反(事実と異なる届け出を含む。) (法第17条の14) | 4 | ||||

7 | 個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反 (法第21条の2) | 7 | ||||

8 | 自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止違反 (法第21条の16の2) | 7 | ||||

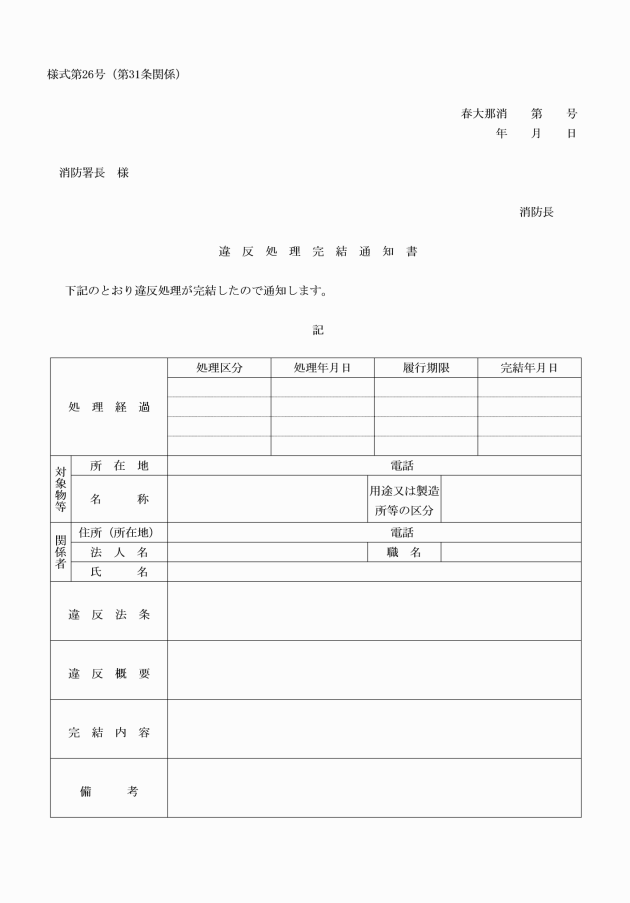

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・令7告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

様式第8号及び様式第9号 削除

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令3告示5・令6告示6・一部改正)

(令3告示5・令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・令7告示4・一部改正)

(令6告示6・追加)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)

(令6告示6・一部改正)