○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部救急救命士の特定行為実施要領

令和2年3月1日

訓令第5号

1 救急活動は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部救急業務規程及び救急救命士法に基づき実施すること。

2 救急救命士は、救急現場において特定行為を実施する場合は、以下のことに留意して実施すること。

(1) 特定行為の対象者(救急救命士法施行規則第21条及び平成9年7月3日消防庁救急救助課長通知消防救第167号、平成26年1月31日消防庁救急企画室長通知消防救第22号)

ア 心臓機能停止及び呼吸機能停止状態の傷病者(心肺機能停止状態の傷病者)

イ 心臓機能又は呼吸機能のどちらか一方の機能が停止している傷病者

(ア) 心臓機能停止状態とは心電図において心室細動(VF)、無脈性心室頻拍(VT)、無脈性電気活動(PEA)、心静止(asystole)の場合又は臨床上意識がなく、総頸動脈、大腿動脈(乳児の場合は上腕動脈又は大腿動脈)の拍動が触れない場合。

(イ) 呼吸機能停止状態とは観察、聴診器等により、自発呼吸をしていないことが確認された場合。なお、死戦期呼吸(下顎呼吸、鼻翼呼吸、喘ぎ呼吸)は、呼吸停止として取り扱うこと。

ウ 心肺停止状態でない重度傷病者であって、ショックが疑われる又はクラッシュ症候群が疑われる若しくはクラッシュ症候群に至る可能性がある傷病者

エ 心肺停止状態でない重度傷病者であって、血糖測定により低血糖状態が確認された傷病者

(2) 特定行為の内容(救急救命士法施行規則第21条)

ア 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液

イ 薬剤投与(アドレナリン、ブドウ糖溶液)

ウ 器具を用いた気道確保(食道閉鎖式エアウェイ、気管チューブ)

(3) 指示要請(救急救命士法第44条第1項)

ア 特定行為を実施する場合は、医師の具体的な指示を受けること。なお、薬剤を投与する場合、毎回使用前に直接医師の具体的指示を受け、指示を出す医師と継続的に会話ができる状態を保持すること。

イ 指示を受ける場合は、医師が必要とする医療情報を提供すること。

(ア) 意識レベル

(イ) 呼吸状態

(ウ) 心拍の状態など

(エ) 心電図の状態など

ウ 現場に家族等がいない場合は、指示要請時に、医師にその旨を伝えること。

エ 指示要請の方法は、電話、若しくはワークステーション同乗医師に直接指示要請すること。

オ 指示要請は原則として当日の主任医師に受けること。

(4) 特定行為の実施場所(救急救命士法第44条第2項)

ア 救急車内

イ 救急現場及び救急車内に収容するまでの間(必要と認められる場合)

(5) 特定行為の実施順序

心電図上心室細動(VF)及び無脈性心室頻拍(VT)が確認された場合は、除細動を最優先する。その後気道確保、静脈路確保、薬剤投与を実施すること。

(6) その他

ア CPA傷病者に対する観察は、迅速確実に実施すること。

イ 傷病者又は家族等に対するインフォームドコンセント(説明と同意)は必ず実施すること。

ウ 特定行為の実施、器具等の選択は、現場救命士が判断し、医師の指示を受けること。

エ 心電図モニターは早期に必ず装着すること。(早期除細動のため)

オ 傷病者観察及び特定行為の手順については、福岡地域救急業務メディカルコントロール協議会のプロトコルに沿って実施すること。

カ 特定行為を実施した場合は、病院搬送後指示を受けた医師に、実施した特定行為について意見と評価を求めること。

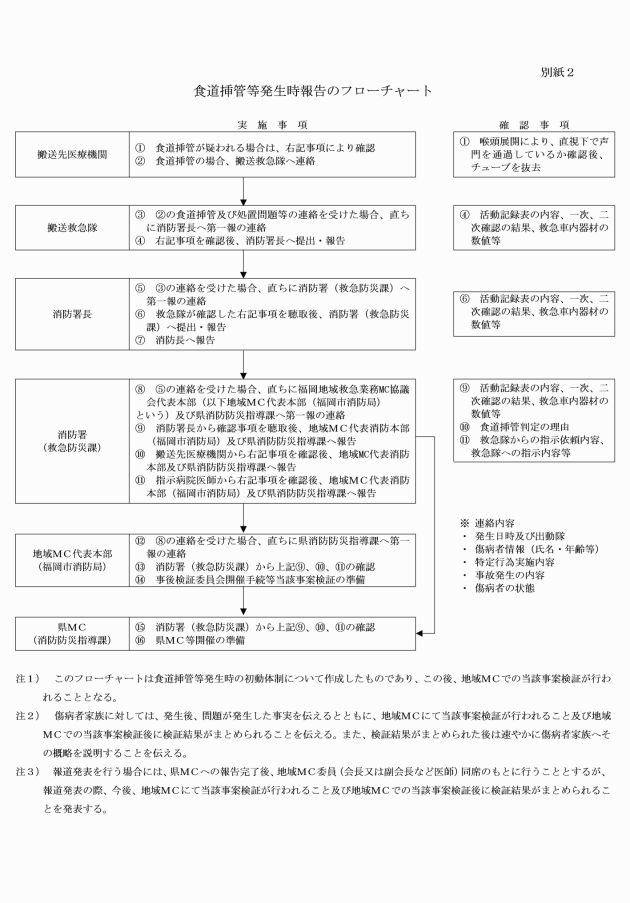

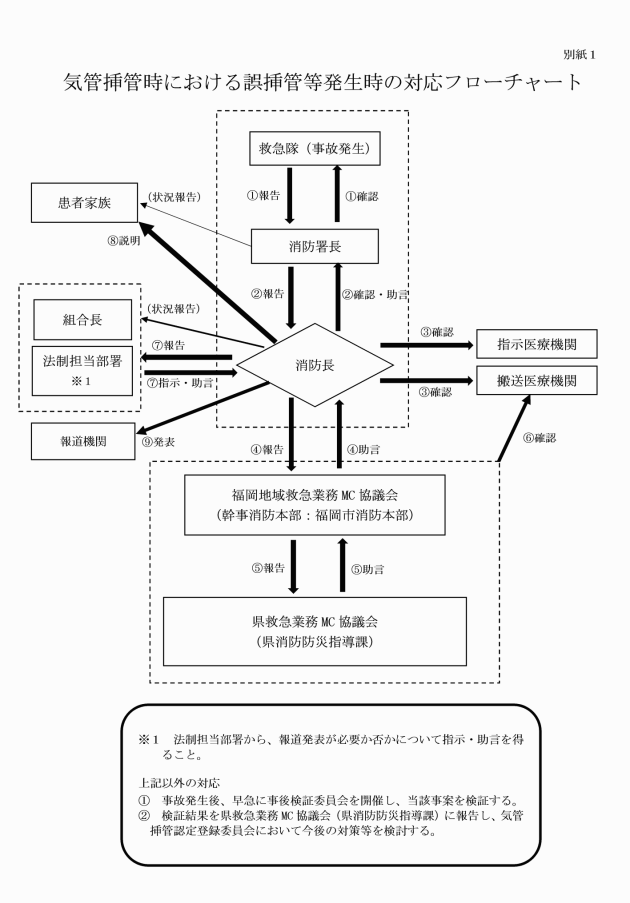

キ 気管挿管時における誤挿管等発生時の対応については、フローチャート(別紙1、2)に沿って実施すること。

(令7訓令7・一部改正)

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月21日訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令7・全改)

(令7訓令7・全改)