○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部救急業務規程

令和3年12月10日

訓令第13号

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部救急業務規程(平成11年訓令第19号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防活動基本規程(平成21年訓令第3号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、救急業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。

(3) 観察とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第1項及び第2項をいう。

(4) 応急処置とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第1項から第3項までをいう。

(5) 実施基準とは、法第35条の5第1項に基づき福岡県が策定した傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準(平成23年3月31日付け22消第4117号、22医指第4028号)をいう。

(6) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。

(7) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。

第2章 救急隊等

(救急業務の執行)

第3条 救急業務を行うため、消防署に救急隊を置く。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、災害の状況により特に必要と認めるときは、救急隊以外の消防隊又は救急自動車以外の消防自動車に救急業務を行わせることができる。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。

2 前項の隊員は、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する消防職員又は令第44条第5項に該当する消防職員をもって充てるものとする。

3 救急隊の隊長(以下「隊長」という。)は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

4 隊長は、上司の命を受け部下隊員を指揮監督し、救急業務に従事するものとする。

(署長の責務)

第5条 署長は、隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。

(救急隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務に従事するときは、保安帽、救急服、感染防護衣及び短靴又は編上靴を着用するものとする。ただし、安全管理上の必要がある場合は、この限りではない。

第3章 救急活動等

(口頭指導)

第8条 隊員は、現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(傷病者の取扱い)

第9条 隊員は、傷病者を観察し、必要に応じて応急処置を施し、実施基準に基づき適正な医療機関を選定して搬送しなければならない。ただし、搬送することが傷病の程度を悪化させ、又生命に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず傷病者の傷病程度が軽症で搬送の必要がないと認められるときは、応急処置のみにとどめることができる。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第10条 隊員は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合はこれを搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことがその生命や身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

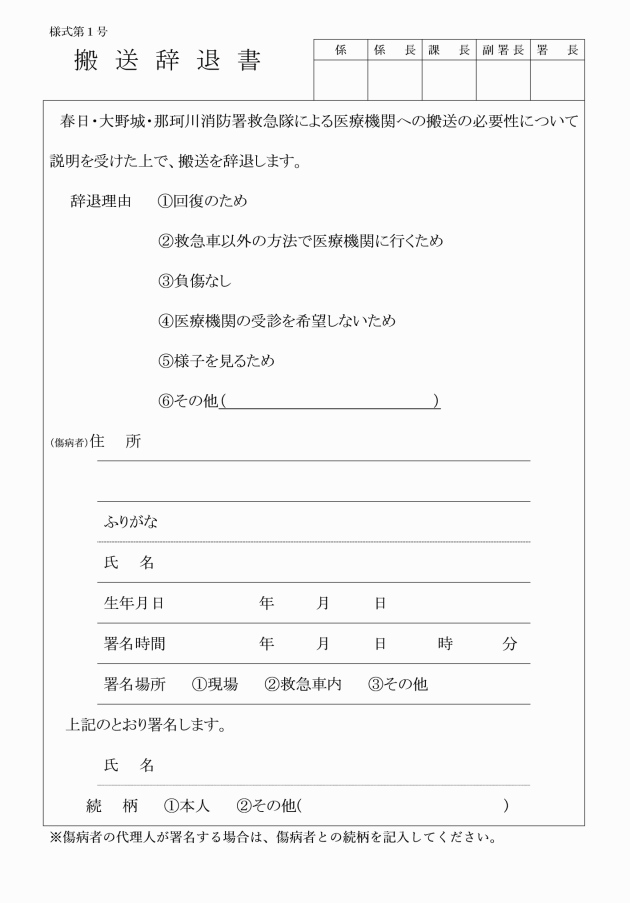

2 隊員は、搬送を拒んだ傷病者に対して、必要があると認める場合は搬送辞退書(様式第1号)を作成するものとする。

(死亡者の取扱い)

第11条 隊員は、頭部、体幹部が切断又は原形をとどめていない場合、全身に腐敗がみられる場合又は医師が死亡していると診断した場合若しくは次のすべてに該当した場合は、これを搬送しないものとする。

(1) 意識レベルがJCS300であること。

(2) 呼吸が全く感じられないこと。

(3) 総頸動脈で脈拍が全く触知できないこと。

(4) 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。

(5) 体温が感じられず、冷感が認められること。

(6) 死後硬直又は死斑が認められること。

2 判断に迷う場合は、指示医師に報告し指示・指導・助言を受けること。

(警察への通報)

第12条 隊員は、傷病者の傷病の原因に犯罪、食中毒又は毒物・劇物等の疑いがあると認められるときは、すみやかに所轄の警察署長に通報するとともに現場保存及び証拠の保全に留意しなければならない。

2 隊員は、傷病者が救急現場において明らかに死亡している場合は、すみやかに所轄の警察署長に通報しなければならない。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第13条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症、新型インフルエンザ等、指定感染症又は新感染症の患者について、特別の事由がある場合を除き原則として搬送しないものとする。

2 隊長は、前項の感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行いこの旨を署長に報告しなければならない。

3 署長は、前項の報告を受けたときは、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じなければならない。

(感染防止対策)

第14条 隊員は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部感染症対応要領(平成28年訓令第6号)及び感染防止対策マニュアルに基づき対応しなければならない。

(行旅病者等の措置)

第15条 傷病者が行旅病者等の場合は、すみやかに所轄の警察署長及び所轄の福祉事務所長に通報するものとする。

(要保護者の取扱い)

第16条 署長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合には、所轄の福祉事務所長に通知するものとする。

(虐待を受けたと思われる者の取扱い)

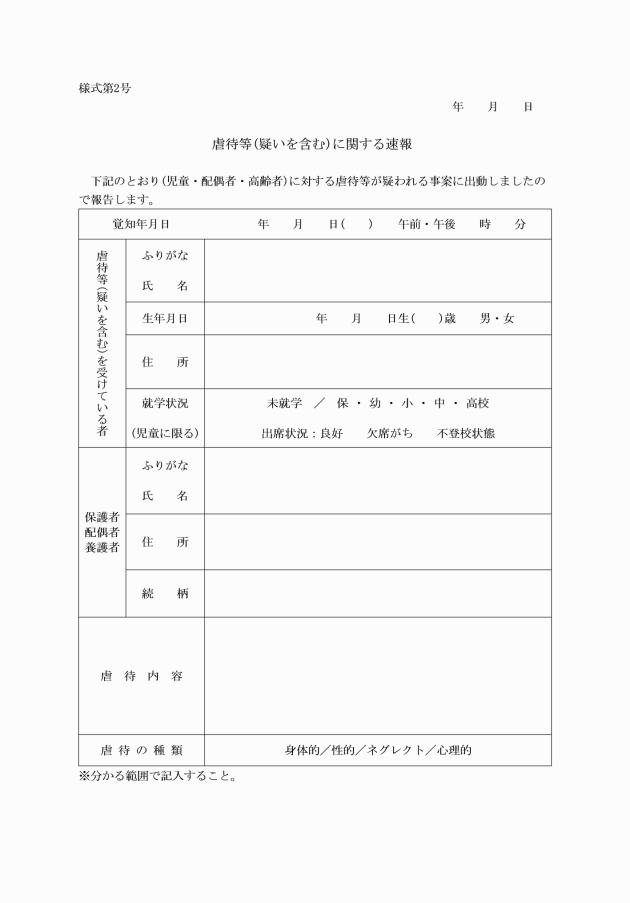

第17条 隊員は救急業務の実施に際し、次に掲げる者を発見した場合、警備課長に速報(様式第2号)を行うとともに、警備課長は必要に応じ、関係機関に通知するものとする。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に定める児童虐待を受けたと思われる児童

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に定める配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。)を受けている者又は配偶者の暴力によって負傷し若しくは疾病にかかったと認められる者

(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に定める養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者

(医師の派遣の要請)

第18条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに救急現場への医師の派遣を要請し、医師の診断結果により行動するものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送の可否の判断が困難な場合

(3) 救急現場において医師の診療を必要と認める場合

(関係者の同乗)

第19条 隊員は、傷病者の関係者又は警察官等が同乗を求めたときは、努めてこれに応じるものとする。ただし、救急車内での救急活動に支障があると判断した場合は、同乗させないことができる。

(家族等への連絡)

第20条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その家族等に対し、傷病の程度及び状況等を連絡するように努めるものとする。

第4章 救急自動車の取扱い

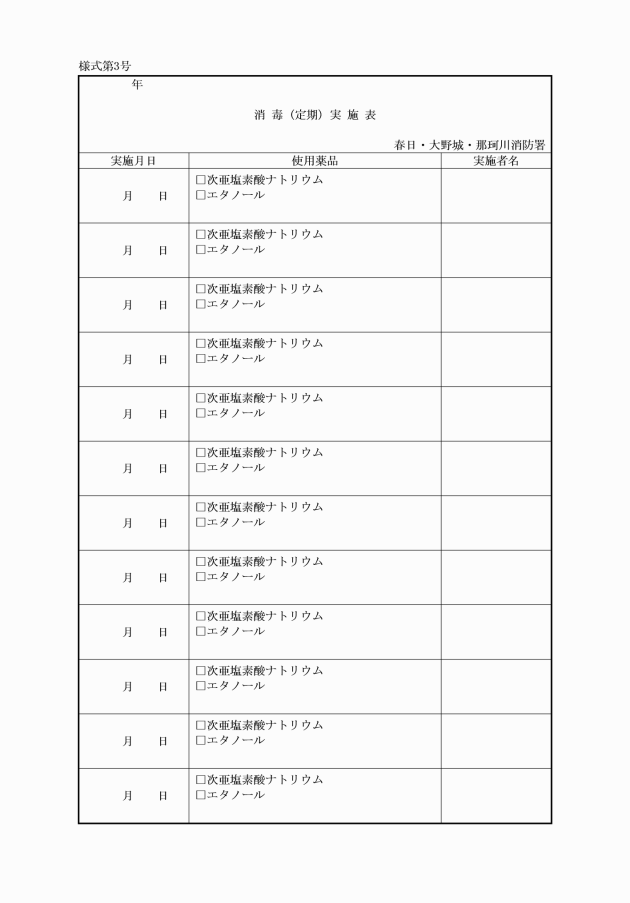

(1) 定期消毒 毎月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後(必要の都度)

第5章 報告

(救急報告)

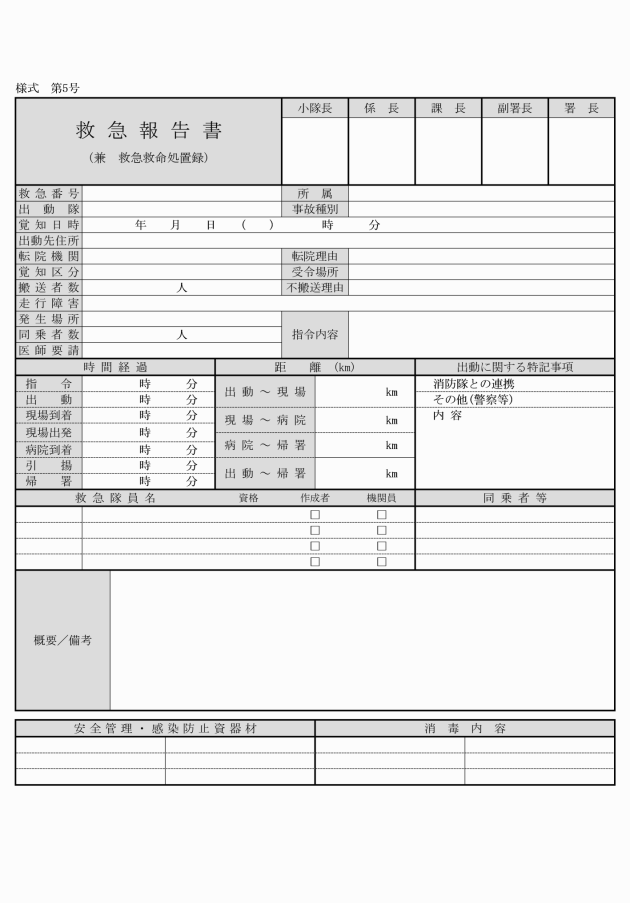

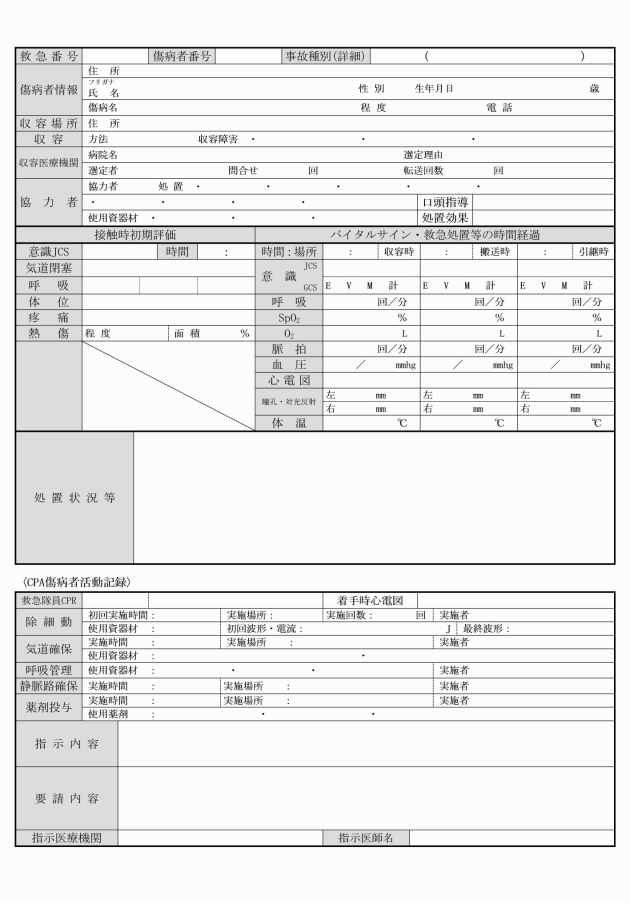

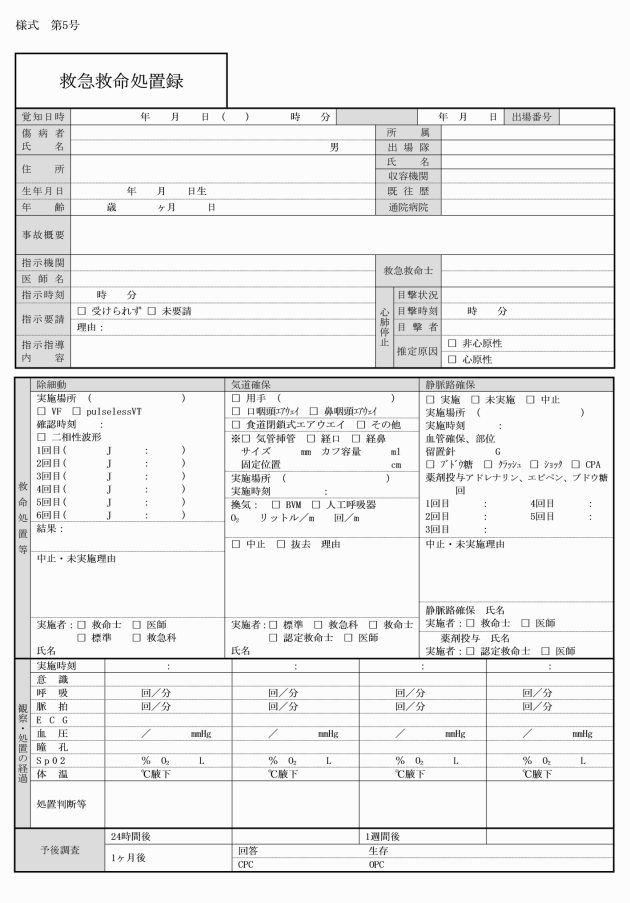

第23条 隊長は、救急活動後帰署したときは、すみやかに処理の概要を上司に報告し、救急報告書兼救急救命処置録(様式第5号。以下「救急報告書」という。)により署長に報告するものとする。

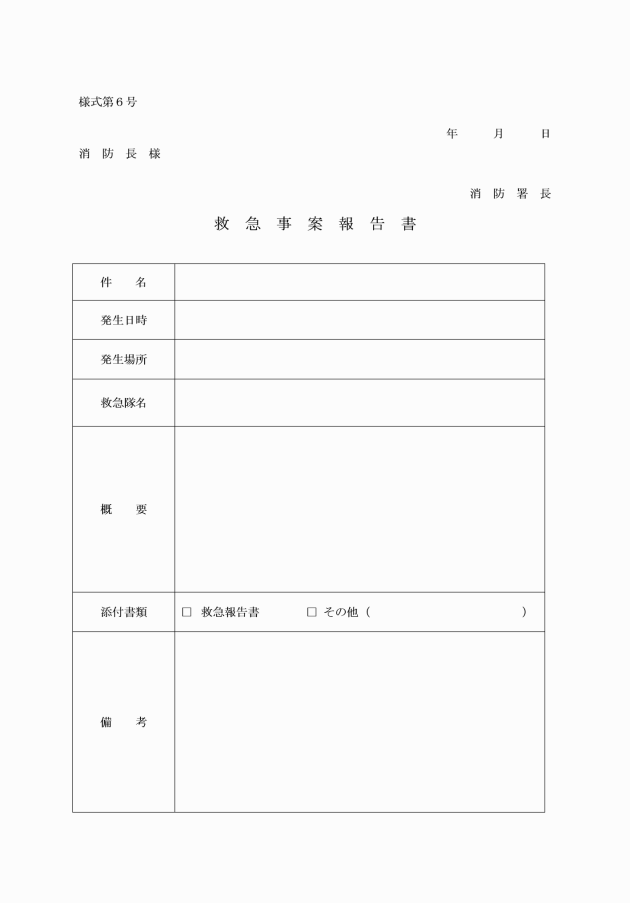

(特異な救急事故等の報告)

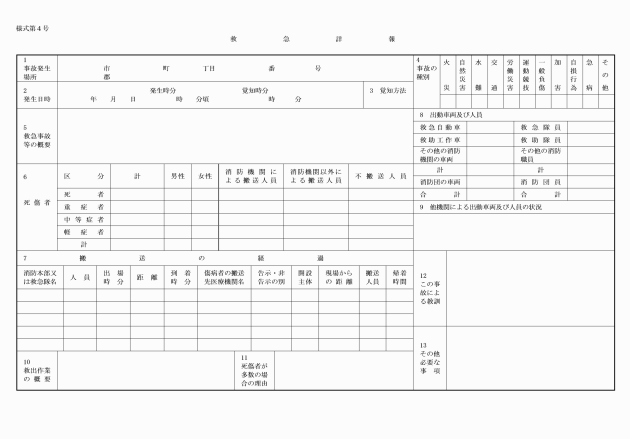

第24条 署長は、救急事故が火災・災害等速報要領(昭和59年10月消防災第267号消防庁長官通知)に定める救急事故に該当する場合は、すみやかに消防長に処理の概要を報告するとともに事故発生の日から5日以内に救急詳報(様式第4号)により消防長に報告しなければならない。

(1) 受入先医療機関の確保に長時間を要した事案

(2) 隊員等が危害を加えられた事案

(3) その他、特に必要と認める事案

(救急救命処置録)

第25条 救急救命士の資格を有する隊員は、救急救命処置(救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。以下同じ。)を行ったときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を救急報告書に記載し、すみやかに署長に報告しなければならない。

(1) 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

(2) 救急救命処置を行った者の氏名

(3) 救急救命処置を行った年月日

(4) 救急救命処置を受けた者の状況

(5) 救急救命処置の内容

(6) 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

2 署長は、前項の救急報告書を記載の日から5年間保存しなければならない。

第6章 救急業務計画等

(調査)

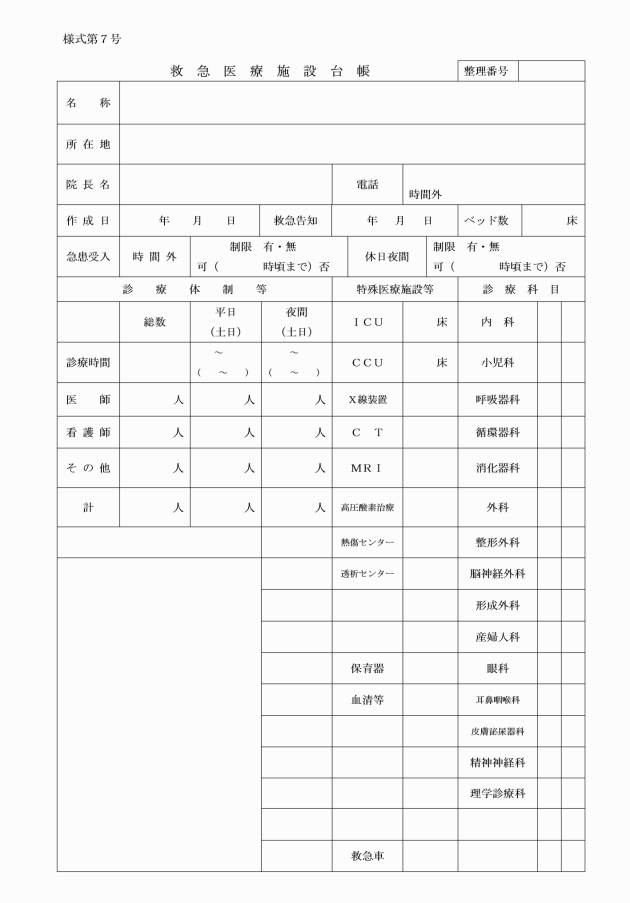

第26条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、医療機関等の位置及びその他必要な事項を調査し、救急医療施設台帳(様式第7号)を作成し、整理しておかなければならない。

(医療機関との連絡)

第27条 署長は、救急業務の実施については、医療機関と密接な連絡をとらなければならない。

(団体等との連絡)

第28条 署長は、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとらなければならない。

(住民に対する応急手当の普及啓発)

第29条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めなければならない。

(多数傷病者発生時)

第30条 多数傷病者が発生した場合の事故対策等については、消防長が別に定める。

第7章 雑則

(搬送証明)

第31条 署長は、救急業務に関する証明申請がなされた場合は、春日・大野城・那珂川消防組合救急搬送証明書交付要綱(平成21年告示第3号)に基づき証明をすることができる。

(委任)

第32条 この規程の施行に際し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、令和3年12月20日から施行する。